成吉思汗算中国人吗? 蒙古人该如何定义?

-

蒙古的传统服饰。(pixabay)(photo:UpMedia)今天的蒙古国(现代蒙语称为 Mongol Uls)是前蒙古人民共和国(一九二四-一九九二)的继承者。在一九二一年革命之前,它是中国的一个半自治地区,由于离北京很远,所以被称为外蒙古。多数的蒙古族人都住在内蒙古,内蒙古离北京较近,现在是中华人民共和国的一部分。传统内蒙古的大部分地区主要被划为内蒙古自治区,一小部分地区另外被编入了相邻的省分。这个区域住着大量蒙古族人口,二○一○年中国人口普查时是四百二十万人。这比独立的蒙古国人口还要更多,后者直到二○一五年才达到三百万的人口数字。虽然内蒙古的蒙古族人口要远远多于蒙古国,但还是远远不如两千万汉族人口,在内蒙总人口数中蒙古族占不到二十%,因此在当地仍算是少数族群。相较之下,蒙古国的三百万人则认为自己国家绝大部分都是蒙古人,是真正的蒙古,尽管有许多家庭是与布里亚特蒙古人、俄罗斯人或是中国人通婚而形成的混血家庭。

在中国的其他地区,例如新疆维吾尔自治区和青海省,也有相当多的蒙古族社群,另外在甘肃和中国东北,也就是以前的满洲(Manchuria),也有少量的蒙古族人。

布里亚特共和国(Buryatia)是俄罗斯联邦内的一个共和国,该地位于蒙古国以北。虽然这里的人绝大部分是俄罗斯人,但是布里亚特蒙古人也占总人口的约三十%,今天俄罗斯联邦的这个共和国及其苏联前身布里亚特蒙古自治苏维埃社会主义共和国都是以布里亚特的名字命名的。虽然布里亚特人的语言属于蒙古语族,其中一些方言也与蒙古的喀尔喀蒙古(Khalkh Mongol)语言很接近,但是他们并不被当作「纯正的」蒙古人,往往都被视为一个独特群体。1这些区别很重要,因为布里亚特人在一九二○年代的蒙古革命以及蒙古人民革命党的发展中都扮演了关键且具争议性的与俄罗斯相连系的角色。

在一九六○年代,欧文.拉铁摩尔评论了布里亚特蒙古人和主要属于喀尔喀次群体的蒙古人之间的紧张关系。他的结论是,布里亚特人向西伯利亚的迁徙以及他们与俄罗斯人更紧密的关系使得他们在蒙古人的眼里「不太像蒙古人」。因此,「布里亚特蒙古自治共和国」的原名被「布里亚特共和国」的名称所取代:

当布里亚特人使用「蒙古」这个专有名词时,它在他们口中的意思是「同根发展出的一个更大家族」;但是对蒙古国的蒙古人来说,即便是他们真的说出布里亚特人是「蒙古人」,他们也会有些怀疑。对他们而言,「布里亚特」这个名字非常确定的意思是「和我们蒙古人不一样的那些人」。

蒙古国人、蒙古人和蒙古

甚至连「Mongolian」和「Mongol」这样的名称也很棘手。「Mongolian」指的是认为自己是「Mongol」而且语言是蒙古的喀尔喀蒙古人标准的蒙古语,但是这个专有名词十分复杂,因为实际上在西方,至少有一百年了,「Mongol」和「Mongolism」被用来描述现在几乎被普遍称为唐氏症或唐氏综合症的基因异常。这种用法起源于十九世纪中叶,它不仅反映出对这种病症患者的不准确研究,也呈现出当时流行的对族群的粗糙分类法。亚洲东部的大部分人口都被聚集在「蒙古人」或「蒙古利亚人种」这个没有差异性的类别下。西方人认为,唐氏症患者的面孔和东亚人相似,于是就把这个名字套用在他们身上。

到一九六○年代的时候,人们已经意识到使用这样的术语对于唐氏综合症患者和蒙古人都是一种冒犯,因为蒙古人没有呈现出这种病症,他们认为这是一种种族诽谤。随着亚裔专业人士越来越频繁参与国际社会的活动,这种尴尬感也越来越大。一九六一年十月二十七日加入联合国后,蒙古人民共和国成为世界卫生组织的成员国;一九六五年,该国政府正式向世界卫生组织的祕书长发函要求不再使用这种冒犯性术语。一九七○年代,这一用法在世卫组织的文件中彻底消失,在专业交流中也不再有人使用,但是在英语世界里,这种用法一直持续到一九八○年代,而且在日常口语中并没有完全消失。

「Mongolian」和「Mongol」可以互换使用,但是一般来说,「Mongolian」的使用限于指独立蒙古国的公民;而「Mongol」可以更广泛地用于描述那些说蒙语(Mongol xel)或是说相关的某一蒙古语族语言的人们,或者是自认为是蒙古人的人。「Mongolian」的复数形「Mongolchuud」,即「Mongols」,有的时候被用于表述更概括的意思,指「那些蒙古人们」,其中也包括那些呈现出「蒙古性质(Mongolness)」的人们。

历史上的蒙古土地

习于游牧生活、善于骑射和拥有高超军事才能的特质,让蒙古人在漫长而又时常动盪的历史中,不同的蒙古群体得以居住并控制从满洲一直到俄罗斯西南部伏尔加河流域一带整个欧亚大陆上各个分离的领土。不过,这并不意味着他们控制了他们寻找牧场和权力的整个地区,事实上,在现代之前并没有一个所谓「蒙古国家」(Mongol state)的概念。就像是着名的英国蒙古学家查尔斯.鲍登指出的那样,「即使以最为宽泛的估计,说一九一一年底之前存在一个现代意义上的蒙古国家也是有时代错误的。」

本书关注的主要重点是一九一一年建立的那个国家的当代继承者,也就是今天的蒙古国领土,即以前的蒙古人民共和国,现在也仍然常常被人们称作外蒙古。作为唯一的一个由蒙古人完全控制的国家,我们有站得住脚的理由将它视为蒙古文化的中心,尤其是政治文化的中心,无论是在历史上还是今天都是如此。这里有古代的都城哈剌和林(Karakorum)和今天的首都乌兰巴托。蒙古是一个在二○一九年初估计人口为三百二十万人的小国家,这个数字正在以年增一.四四%的速度增长。这个国家有九十五%的人口是蒙古族,他们大多数信仰藏传佛教。然而萨满信仰(shamanism)―一种在佛教传入很久以前就被蒙古人和其他东北亚民族信奉的复杂信仰系统―也一直扮演着蒙古文化的一个中心角色,并补充和经常影响蒙古国的藏传佛教分支。虽然绝大多数蒙古人在传统上(如果不是在生活实践上)是佛教徒,但是蒙古国的西部还有一个小规模的穆斯林社群,其中大多数人在民族上是哈萨克人,但有些人认同自己是蒙古人。

另外已经提及的两个蒙古地区将不在此做详细的介绍。相邻的内蒙古生活着四百万蒙古人,自从一九四七年以来,这里就是中华人民共和国的内蒙古自治区。如前文所言,内蒙古的蒙古人口比独立的蒙古国更多,即便他们在这个两千五百万总人口的自治区里只占总人口的二十%左右。内蒙古的绝大多数人口是汉族,而蒙古人在他们的故土上被正式认定的少数民族地位已经让人开始担忧蒙古人的语言、文化和传统游牧生活方式正面临着威胁。苏联人虽然曾经将俄语和俄罗斯文化带到蒙古人民共和国中,但全国人口几乎都是蒙古人的蒙古国本身并无这样的文化威胁,尤其是在苏联解体以后。现在只使用蒙古国作为国名的国家可以理所当然地将自己视为现代蒙古文化的倡导者。另一个重要蒙古人社群位于布里亚特共和国,这个共和国目前是俄罗斯联邦境内的一个共和国,它的首都是乌兰乌德。布里亚特共和国位于蒙古的北边,和贝加尔湖东岸和北岸相接,目前人口中有约三十%的蒙古人,七十%的俄罗斯人。

蒙古人和他们的语言

生活在蒙古和其他蒙古地区的人被简称为「Mongols」或「Mongolians」,实际上他们各属于许多不同的部落联盟,主要的部落包括喀尔喀(Khalkh)、卫拉特(Oirats,瓦剌)、布里亚特(Buryats)和卡尔梅克(Kalmyks)、巴尔虎(Barga)和察哈尔(Chahar,包括其他南方蒙古人在内)。喀尔喀蒙古是蒙古国的多数,他们的语言―喀尔喀蒙语―被採纳为该国的国家标准语言。其他不同种类的蒙语被视为方言,但是有一些语言,比如布里亚特语、卫拉特语、卡尔梅克语则主张拥有独立的语言地位。在中国境内的内蒙古,官方的标准蒙语被称为南方蒙古语(Southern Mongolian,亦称内蒙古方言)。这样的分类是根据它是一组南方蒙古语的集合,包括察哈尔、鄂尔多斯(Ordos)、巴林(Baarin)、科尔沁(Khorchin)、喀喇沁(Kharchin)和阿拉善(Alasha, Alxa)。正如人们预料之中的,这些不同蒙语口语形式之间存在着可以互相理解的连贯性,内蒙古的蒙语标准发音是以南方方言为基础,但这种方言和乌兰巴托的蒙语发音没有太大的区别。

蒙古国的蒙语和内蒙古的蒙语之间的差异是由于使用的文字不同而凸显出来的,这些文字和汉字没有任何关联或相似之处。内蒙古的蒙古族生活在以汉语为主的环境中,出于实用目的,他们需要使用双语,保留了传统的竖写式的文字,这种文字的历史可以追溯到十三世纪,和转九十度的阿拉伯文字母略为相似。这种相似性提供了一个线索,说明了它和古叙利亚字母(ancient Syriac script)的遥远起源连结。叙利亚文是一种在古代中东地区使用的文字,曾用来书写一种闪语族(Semitic languages)中的语言――阿拉姆语(Aramaic)。蒙古国使用的则是西里尔字母,这是该国与苏联的长久连系期间由俄罗斯人引入的。自一九九一年以来,蒙古正式承诺将恢复蒙古传统字母,尽管它已经被重新放到了学校课程中,但除了作为装饰外,很少被使用。

从世界的征服者到被边缘化的游牧部落

所有的蒙古人都清楚地了解成吉思汗的伟大影响,而且大多数人也都对此感到自豪。成吉思汗是一位「世界征服者」,西方人更熟悉他名字的波斯语或突厥语版本―「Genghis」。他在十三世纪时开始了蒙古世界的扩张,当时他成功地统一了互不相干、相互交战的蒙古部落,并为建立一个向西延伸至欧洲的帝国奠定了基础。虽然今天的蒙古国承认这一事业所造成的残暴和屠杀,但是人们明白,在蒙古的国家现代化和发展工程背后,有必要恢复成吉思汗时代的一些昔日光辉。

蒙古人对于成吉思汗及其继承者们的军事和外交成就感到自豪,但是作为大军征服目标的人们就不一定有同感了。蒙古帝国在成吉思汗的继承者们手中继续扩张,在他的大汗继承人窝阔台汗(Ögödei Khan)的统治时期尤其如此;拖雷汗(Tolui Khan)控制了蒙古故地;察合台汗(Chagatai Khan)控制了中亚和今天伊朗的部分地区,他的名字也在突厥察合台语(Turkic Chagatai language)中得以延续,这门语言一直到十九世纪时仍然是草原地区的通用语;还有拔都汗(Batu Khan)和斡儿答汗(Orda Khan),他们的领土是蒙古帝国的最西边疆,已经到了欧洲的边境。真正参与这些地区军事征服行动的蒙古人数量相对是较少的,因此这些胜利者们必须要从当地的菁英中招募官员来管理他们的新领土。所以,在这些偏远地区,蒙古语从来没有像其下属行政人员的地方语言那么重要。波斯语不仅是我们今天所熟知的波斯或伊朗领土上的语言,也是中亚大部分地区的语言,印度北部和阿富汗也使用波斯语,当地的波斯语版本被称为达里语(Dari)。波斯语也是这个地区最为重要的书面语,波斯语史料也对人们了解蒙古人的统治提供了宝贵的见解;相较于波斯语文献,现存的蒙古语文献很少有能够与之媲美的。就像是名字中所体现的那样,印度次大陆上的蒙兀儿(Mughal,即「蒙古」)皇帝们都是蒙古后代;他们是蒙古皇帝帖木儿(Timur)的后人。

几乎整个亚洲都或多或少受到蒙古人的影响。他们对于欧亚大陆的征服残酷而无情,生命的损失是巨大的。传统的生活方式,特别是那些有文化的都市社会生活遭到了破坏,在某些情况下甚至被剷除了。蒙古西征大军造成破坏的最着名例子就是一二五八年旭烈兀的军队和一四○一年帖木儿的军队对巴格达的洗劫。作为阿巴斯哈里发的首都,巴格达也是穆斯林文化的象征中心,蒙古人对它的破坏是对伊斯兰在其中心地带的权威最沉重的打击。该城的建筑遗产被摧毁,被称为智慧宫的大图书馆也被破坏,里面的收藏被扔进了底格里斯河。

蒙古人是游牧民族和战士,似乎对于保存或重建被他们洗劫的城市文明毫无兴趣。但是,他们所征服之地的优秀建筑师和建设者被运送到蒙古人的中心地带,在那里被奴役,为征服者建造新的城市。尽管在被征服的过程中遭到了破坏,但是以前存在的伊斯兰城市文化仍有足够的保留;胜利者在入侵后建立的汗国并非原来蒙古人草原社会的复制品,而是融合了中亚传统和穆斯林元素的混合文化。

在中国,元朝是一二七一至一三六八年的官方统治家族。蒙古人忽必烈汗在上都(Xanadu)建立了元朝,这里位于今天内蒙古钖林郭勒盟的多伦附近。忽必烈汗在位于今天北京的汗八里(Khanbalig,中文称大都)重建了都城,他以大汗的身分,声称要在这里对整个蒙古帝国行使主权,尽管长期的分裂过程此时已经开始了。虽然他们声称自己是一个中国王朝,而且和中国人有各种商业和其他方面的接触,但是蒙古统治菁英从未完全汉化。他们和中国的本土居民保持距离,在行政管理、建筑和许多其他服务都仰赖引进的中亚官员,这些中亚官员之中大部分是穆斯林。中国人对元朝的看法往往是负面的,他们认为元朝是一个「野蛮人」的征服政权。蒙古人在一三六八年被以汉人为主的明朝赶出了中国,在这次严重的军事挫败后,他们撤到了相对安全的草原故土上。他们加强了传统的蒙古社会和政治结构,并不时地对明朝的军事力量予以骚扰。防御蒙古人进一步重新征服中国的企图是明朝重中之重的任务,这一战略的重要组成部分就是加固已有的长城网络,用兼具士兵和农民作用的社区驻扎在边境上。蒙古军队此后从未再对中国王权产生严重的威胁。

即使在明朝作为一个「中国」王朝掌权后,之前统治者的影响力并没有完全消除。蒙古人行政管理的许多方面依然存在,包括对穆斯林中间人的任用,他们因为专业的天文学知识而在朝廷中受到特别的重视。在内部派系纷争和农民叛乱后,明朝统治家族最终崩溃了。一支满洲人的军队,也就是历史上蒙古人在草原上的主要对手,于一六四四年「入关」,向北京进军,建立了一个新的王朝―清朝;对中国人而言,这又是一个「野蛮人」的征服政权。成吉思汗的继承人曾经以亚洲征服者的身分出现,但是现在却被边缘化,被限制在中国的边疆。

成吉思汗的传奇遗产

对于成吉思汗的纪念仍然是蒙古意识中的核心部分,并经常被重新唤起,为民族情感注入新的活力。在一九三○年代,欧文.拉铁摩尔从中国前往位于黄河河套上的内蒙古鄂尔多斯地区,寻找传说中成吉思汗的「圣所」―Ezen Khoroo(伊金霍洛,意思是主公的营帐或围地)。在拉铁摩尔的《蒙古游记》中,他讲述了几个版本的关于成吉思汗之死的传说。虽然在细节上有所不同,但是这些情节中都包括他不顾一个女人的意愿而强行接近她的内容,或者至少是违反她的丈夫或父亲的意愿,然后被这名女子抽出藏在衣服下的匕首阉割和杀死的情节。然而,成吉思汗并不会永远死去,而是隐遁起来疗伤,以便在危难的时刻重新现身,成为蒙古人民的救星。这些故事和伊斯兰教的十二伊玛目派传统中的隐遁伊玛目,或是中世纪文学《亚瑟王传奇》(Matter of Britain)中的亚瑟王有着相似之处。除了这些传说之外,没有确凿证据可以证实他是以上述方式死去的故事,但是他的那部分传说是一个有力的隐喻,说明了十四世纪以后继承成吉思汗血脉的帝国(Chinggisid Empire)衰落后的蒙古人状况。而在中国最后一个王朝―清朝(一六四四-一九一一年)建立之后,他们在中国人的手中被阉割,沦为满洲人的附庸。

关于 Ezen Khoroo(伊金霍洛)是否真的是成吉思汗的衣冠冢存在着巨大疑问,但是这里成为成吉思汗崇拜的中心地点,并且一直保持着这样的地位。人类学家在报告中告诉我们,在第二次世界大战结束以后不久,蒙古的爱国者就在这里为「世界的征服者」举行了宗教仪式并且宣示效忠,他是蒙古人身分认同的象征。拉铁摩尔参与并详细描述了复杂的操作和错综复杂的仪式,其特征如同一场政治仪式,一场宫廷接见,或是欢乐的造势活动一般,是一场精神性的仪式。我们无法确定这些仪式是不是源于传说,或者说,这些传说是否是为了解释这些仪式而被建构出来的。

对独立的蒙古国统治者来说,成吉思汗的主要崇拜中心并不在他们的国境之内,而是在中国的境内,这在政治上是不利的。然而,另一个宣称是这位伟大战士长眠之地的地点是乌兰巴托东北肯特省的不儿罕合勒敦(Burkhan Khaldun),这个地点的确是在蒙古国境内。如果有考古学上的证据可以支持这一主张的话,那么它将会给乌兰巴托的政府带来巨大的好处,但是到目前为止,还没有出现任何的证据能证实这些传说。在成吉思汗死去以前,就已认定这座山是有精神意涵的传统地点,成吉思汗指示这里是他祖先出生的地点,应该受到他后人的尊敬。几个世纪以来,一直有萨满活动的仪式在山顶上的圣冢前进行,但是这种活动在一九三○年代的宗教迫害中被禁止了,一直到二○○三年才恢复,在二○一五年时,这座山被宣布列入世界文化遗产的名单中。

*(photo:UpMedia)作者简介

迈克‧迪伦(Michael Dillon)

迈克‧迪伦(Michael Dillon)是杜伦大学当代中国研究中心的创始主任,曾在那里教授中国现代史课程。他也是英国皇家历史学会和英国皇家亚洲学会的会员,曾于2009年在北京清华大学担任客座教授。40多年来,他的足迹遍布中国和中亚地区,并能用汉语和蒙古语沟通和阅读。着有《中国:一部现代史》(China: A Modern History)。

译者简介

苑默文

自由译者,现居台湾。喜爱历史与阅读。翻译作品有《中断的天命》、《伊本•巴杜达游记》、《丝绸之路》、《丝绸之路续篇》、《波斯人》等。

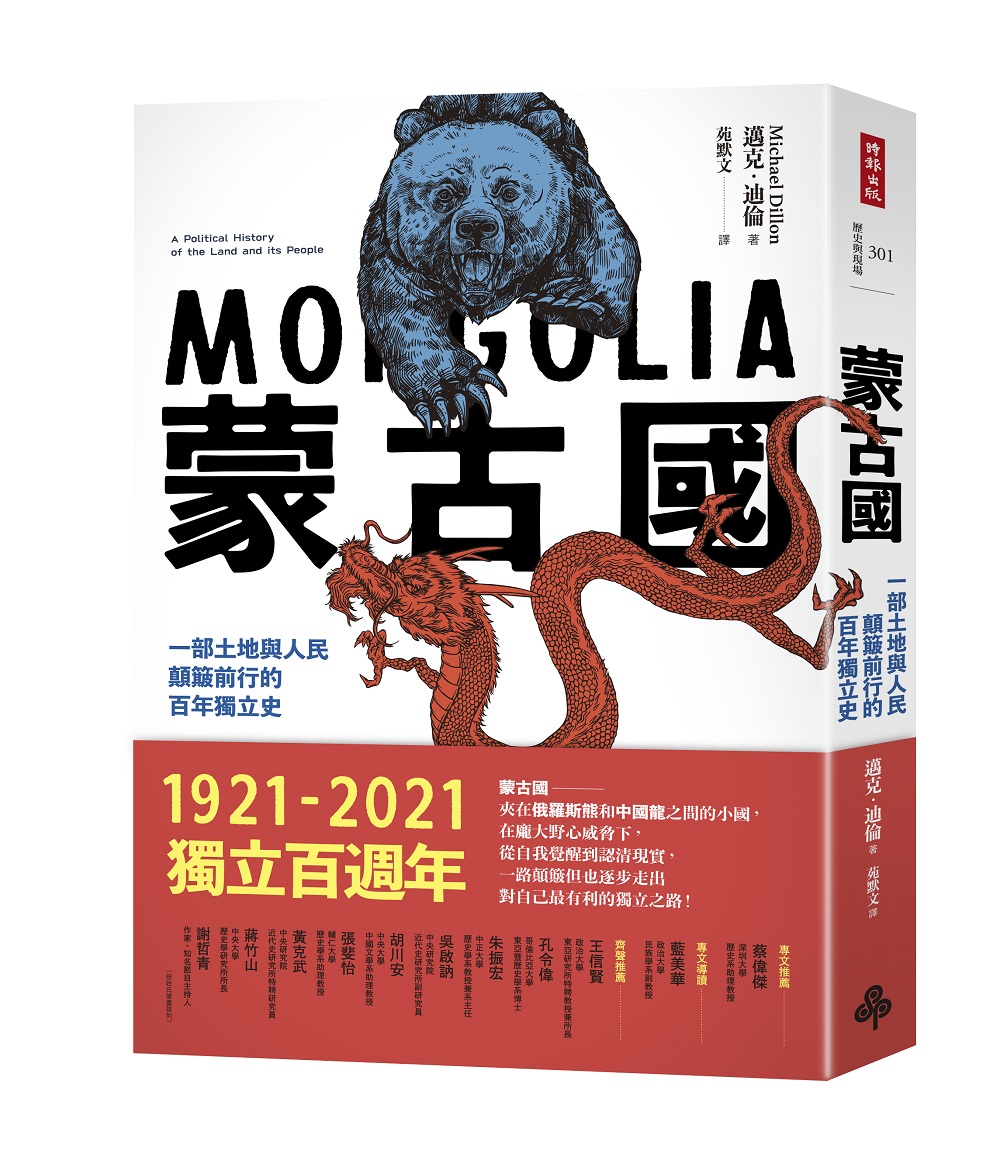

※本书撷取自《蒙古国:一部土地与人民颠簸前行的百年独立史》