当流行病蔓延开来,如何做一个人?从《失明症漫记》谈起

-

电影《盲流感》剧照 来源:豆瓣电影《盲流感》剧照 来源:豆瓣(photo:JieMian)记者 | 林子人编辑 | 黄月

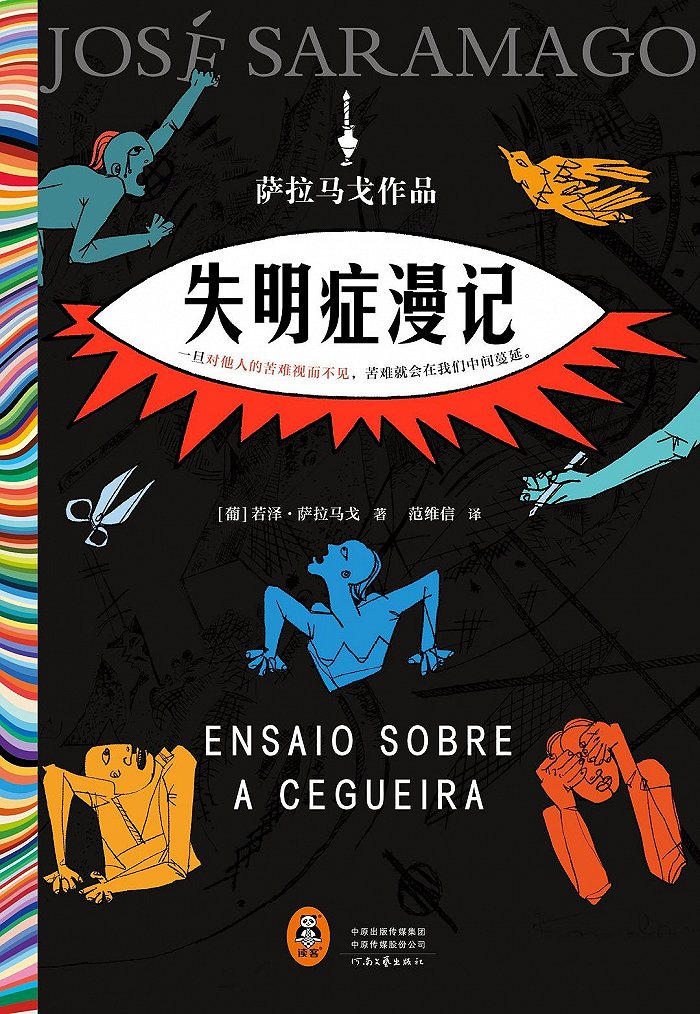

若泽·萨拉马戈(Jose Saramago)是第一位获得诺贝尔文学奖的葡语作家。他初入社会时从事蓝领工作,在出版社和报社工作的三十年间,他做过校对员、编辑、记者和翻译,出版过几部诗集和游记,在80年代以前一直是文学界中默默无闻的小角色。年届六旬,萨拉马戈终于开始了他的职业写作生涯,井喷般创作出一部又一部引起强烈反响的小说。

1998年诺贝尔文学奖的颁奖词称其“将常识的规则置之一边”是萨拉马戈的写作特征:“萨拉马戈采纳了一种具有挑战性的艺术原则,允许自然法则和常识的某一决定性领域遭到颠覆,但仅限于这单一领域,然后以逻辑的理性和精细的观察来跟踪、反映这种非理性的种种后果。”

与萨拉马戈的许多小说一样,《失明症漫记》也非常符合上述评价。该书首次出版于1995年,萨拉马戈当年接受媒体采访时表示,小说的最初灵感来自他的个人经历——他的右眼视网膜曾脱落过,后来左眼又患白内障。小说家由此展开了狂野而残酷的想象,讲述了一个关于“另外一种更糟糕的失明”的故事:在一个未具名的城市里,一个开着车的男人在等待红绿灯时突然发现自己失明了,与一般的失明不同,他看到的一切都是白的,“好像在浓雾里,好像掉进了牛奶海里。”他成为了这场奇特瘟疫的零号病人,随着城市中越来越多人患上失明症,一幕幕道德实验就此展开。

*(photo:JieMian)一方面,《失明症漫记》是一个反乌托邦寓言,书中没有具体地点、所有出场人物都被抽象化为一个社会身份(比如医生、妻子、警察和偷车贼)的特点亦强化了这种寓言气质。某种程度上来说,在一个看不见他人的世界里,姓名和长相也的确无关紧要。另一方面,《失明症漫记》在瘟疫蔓延将如何影响社会与人的问题上做出了充满细节的、有说服力的推演,也因此具有了某种参照现实的意味。

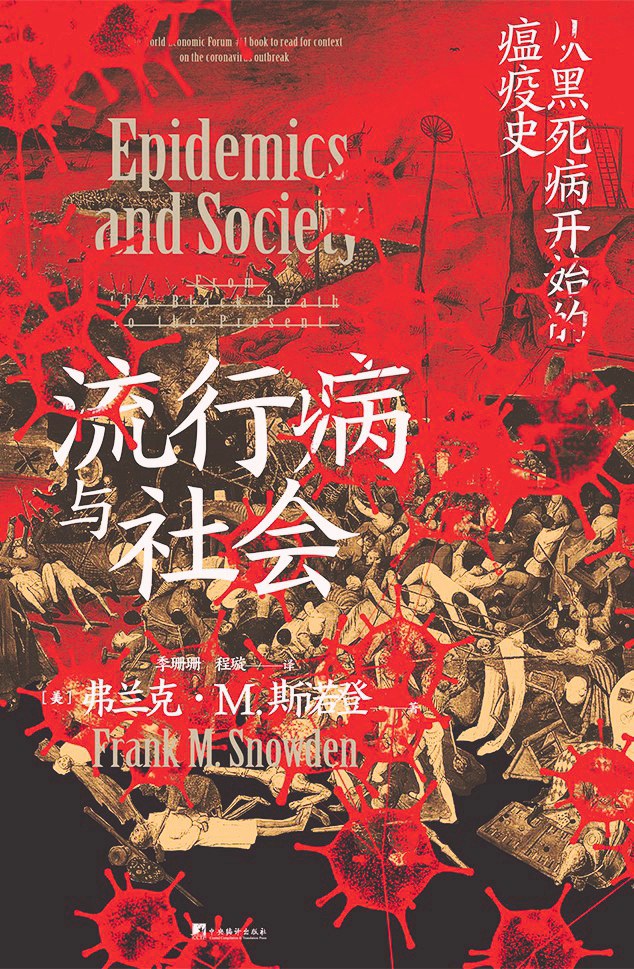

耶鲁大学历史与医疗史荣休教授弗兰克·M.斯诺登(Frank M. Snowden)认为,与慢性病有所不同,流行病会带来特有的恐惧和焦虑,因此是文学艺术作品广泛描绘的对象;更重要的是,流行病不是偶然事件,“相反,它们揭示了每个社会所独有的脆弱性,研究它们就是要探索这个社会的结构、生存环境与政治特权。”

虽然萨拉马戈无法像医疗史学者那样研究和书写历史中真实出现过的流行病,但他以小说家特有的敏锐洞察力提醒我们,一场毫无征兆地蹂躏了全社会的流行病,将如何撕裂我们习以为常的一切。

层层累积的恐怖与社会秩序的崩溃

《失明症漫记》的开头是这样的:开车的男人突然双目失明,由此引发了一场交通混乱。一个过路人主动上前,用失明男人自己的车送他回家,然后心生邪念,顺走了他的车。失明男人的妻子回家后发现了丈夫的失常,带丈夫去眼科诊所就医。医生告诉男人他的眼睛完全正常,从医学角度上讲似乎不算是失明。当时在诊所中等待就医的还有一个戴墨镜、患结膜炎的年轻女孩、一个斜视的小男孩和一位患白内障的独眼老人。医生下班回家后依然对这奇特病症百思不得其解,正在查阅文献时,他发现自己也失明了。他此时还不知道,第一个失明者的妻子、偷车贼、抓住偷车贼的警察和诊室中的另外三个人也都失明了。

虽然失明症是小说家虚构的流行病,但它蔓延的过程和引发的公众反应有其现实基础。鉴于人们得病时的第一反应往往是就医,一线医生通常是最先觉察到流行病出现的群体。医生在《失明症漫记》中是一个重要角色。在发现失明症的传染性后,“理智与效率要求他以最快的速度把正在发生的事情直接告诉卫生部的高级负责人”,但他很快改变了主意,因为自己人微言轻,而且“任何有责任感的医生都不肯向头一个接待他的下层官员宣布出现了失明症时疫,若果真如此,会立即引起恐慌”。于是他转向与自己的上司讨论,上司同样认为上报卫生部的时机还不成熟,“你想想,这个消息会在公众中造成多么大的恐慌。”

就在两人犹豫不决时,失明症已在悄悄蔓延。卫生部部长拍板决定,“既考虑到了单纯的卫生问题,也考虑到了复杂的社会影响和政治后果”,应该悄悄地找到失明者和疑似感染者,将他们安排在一家四周被高墙围得水泄不通的精神病院进行隔离。到这里为止,故事中的政府采取了现实情况中在流行病暴发初期常采取的公共卫生策略——检疫隔离,但与此同时,萨拉马戈暗示了当局还采取了一项隐瞒策略。斯诺登在《流行病与社会》中指出,掩盖疫情的状况在医疗史中时有发生,历史上许多政府采取过类似措施。

*(photo:JieMian)失明症前所未有,没有治疗方案,又以迅雷不及掩耳之势传播开来,无差别地威胁着全社会所有人的视力,无论性别、年龄、个人成就、社会地位还是道德水平。这是萨拉马戈在小说中呈现的第一层恐怖。集体恐慌引发了耐人寻味的反应,即把“得病/有威胁的他们”从“健康的我们”中分隔开来。卫生部部长与下属的一番对话显示,小说中当权者的优先考虑在于隔离危险,而非照顾病患。下属告诉部长,将失明者和疑似感染者分别安排在精神病院的两排房子里,就省去了招募志愿者的麻烦——如果一个疑似感染者失明了,其他看得见的人马上就会把他赶出去,他们也绝对不会允许已经失明的人进入。

医生是最先被卫生部找到并送去精神病院的人,他的妻子为了照顾丈夫,谎称自己也失明了,与丈夫一起上了救护车。医生的妻子之所以自愿陪同去隔离,是因为她相信政府——在社会危机发生时,个体首先想到的自然是政府,相信当局采取的措施正确合理,能够帮助无助个体抵御危机。哲学学者周濂在《现代政治的正当性基础》一书中指出,现代政治观念中存在一个业已默认的原则,即现代政治正当性的基础建立在“个人的自主性”之上,个人与国家的关系是一种基于个体自愿行动的契约;人们不再把国家视为永恒不变或自然正确的存在,而是一种人为产物,一种必要的手段或工具,“人们需要国家这个必要的工具和手段来确保生命权、财产权、自由权以及追求幸福的权利。”

*(photo:JieMian)然而在一场未知且凶险的流行病面前,当局无知且无力,唯一能做的就是隔离患者和密切接触者,任其自生自灭。第一批失明者抵达精神病院后,当局每天在固定时间播放广播,提醒被隔离者,外界只会提供食物、卫生和清洁用品,隔离区内出现任何事件都无法得到外界援助,隔离者未经许可离开所在大楼会被立即击毙。广播号召隔离者“表现出爱国之心,与政府配合”,“抛弃一切个人考虑,你们要认识到自己被隔离是一种支援全国的行动。”

第二层恐怖在这里暴露无遗。在解释现代国家的政治正当性基础时,周濂提醒我们注意,人们建立国家和政府的目的是为了促进自由正义、保障社会稳定和提高人民福祉,但《失明症漫记》中的政府实际上单方面撕毁了与被隔离公民的这一社会契约。他们不再享有国家维护基本正义和社会秩序以保障正常生活的权利,却被要求向国家履行“爱国”义务,放弃一切权利主张,扛起自我责任。

随着精神病院中的失明者越来越多,看守士兵的神经也绷得越来越紧。他们送的食物变得份额不足,态度越来越散漫,不再按照约定将食物放在门口,而是丢在两排房子中间的天井里。当失明者踉踉跄跄摸索着走出大楼取食时,士兵们又在恐惧之中扫射他们,事后自我辩解称此举完全是出于自卫。一位中士更是直言不讳,“最好让他们饿死,虫子死后,毒素也会消失。”

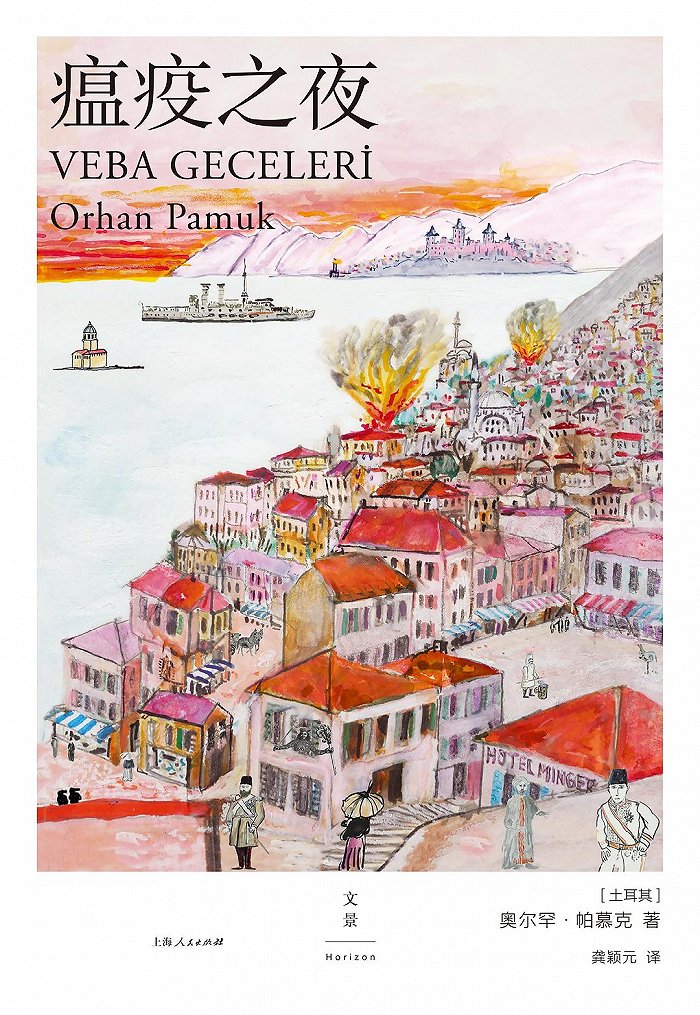

公共卫生措施逐渐走形、士兵射杀隔离者的情节也出现在了帕慕克的最新小说《瘟疫之夜》中:19世纪90年代,霍乱随着朝圣者的船只从麦加和麦地那蔓延到世界各地,奥斯曼帝国对返回的朝圣船实施全员隔离政策,这一政策在明格尔岛酿成了一起恶性事件:47名朝圣者被驳船带到一个荒僻的海湾隔离,断粮断水,他们在绝望中试图突破隔离,惊慌失措的士兵疯狂扫射,然而这起流血事件被地方行政长官压了下去。

*(photo:JieMian)被切断从外界求助的渠道后,隔离者只能在一种强迫的无政府状态下进行困兽之斗。秩序和共识崩坏的后果越来越严重:先是没有人打扫卫生,厕所肮脏不堪,有人随意大小便;人们不情愿掩埋被射杀的同伴尸体(即使失明症病毒可能会因此扩散);有人偷偷拿了两份食物;失明的疑似感染者立刻就会被同伴扔出去,他们死守宿舍大门,对盲人们拳打脚踢;在所有人一片混乱迷茫的时候,恶人率先组织起来形成歹帮,他们霸占了所有的食物,用武力威胁其他人吃饭必须付钱。萨拉马戈冷酷地向读者展示了哲学学者慈继伟所说的“非正义局面的易循环性”或“正义局面的脆弱性”:“如果社会上一部分人的非正义行为没有受到有效的制止或制裁,其他本来具有正义愿望的人就会在不同程度上仿效这种行为,乃至造成非正义行为的泛滥。”

终于有一天,忍无可忍的隔离者试图突破隔离防线,此时他们才发现那些守卫士兵已在不知不觉间消失了,因为失明症已彻底暴发,无人幸免。周濂认为,人类社会形成的最低条件是,即使人们在道德上对他人漠不关心,也会出于利己的理性尝试建立起某种互惠互利的局面。但萨拉马戈让我们看到,社会如何逐渐崩坏成霍布斯所说的彼此相互敌视、“一切人反对一切人”的自然状态——无政府状态先是在被强加在隔离者头上,但随着疫情蔓延,“我们”和“他们”的划分失效,维持社会正常运转的机制、形态和组织结构失灵,事实上的无政府状态出现在全社会之中。这是最深程度的恐怖,而最令人不寒而栗的一点在于,这一切始于人们开始划分“我们”和“他们”,并拒绝向“他们”施以援手;由国家机器制造出来的无政府社会最终吞噬了一切,包括国家机器本身。

女性的脆弱与联结的可能

医生的妻子是本书的主角,她一直没有被感染,是精神病院和日后整座城市之中唯一看得见的人。随着剧情展开,我们会发现萨拉马戈赋予了这个角色至关重要的地位。在这个迅速崩坏的世界里,她仿佛是一个道德罗盘,坚守着秩序的某种底线——同情他人、帮助他人、组织他人并为共同生活建立起所有人都认同的规矩。在精神病院逐渐人满为患,卫生情况日益糟糕的时候,她所在的第一个宿舍做到了秩序井然,因为她不厌其烦地告诉室友们,“如果我们不能完全像正常人一样生活,那么至少应当尽一切努力不要像动物一样生活。”在带领室友们逃出精神病院后,医生的妻子再次强调了在无政府社会中坚守道德判断的重要性:

“我们不该忘记,在精神病院的时候我们过的是什么生活,我们,所有的人,各种凌辱都忍受过,甚至干了那么下贱的事,同样的事也可能在这里发生,当然形式不同,在那里,我们还能以其他人的下贱行为为自己开脱,而现在则不然,现在我们在恶与善面前人人平等。”

但值得注意的是,这一特殊能力没有让她成为一个“开挂”的英雄。事实上,在小说的大半部分篇幅中,医生的妻子都竭力隐藏自己的特殊能力,“她甚至不敢去想说出自己不是盲人的真相后可能产生的后果,轻则变成大家的女仆,重则成为一些人的奴隶。”她压抑克制自己帮助他人、领导他人的能力,而是让自己跟随其他人成为弱者。

我们有理由认为,萨拉马戈将主角定为一位女性有其特殊考量——作为弱势性别群体,女性往往对风险和威胁有更敏锐的警惕性。在《看不见的女性》一书中,英国作家、记者卡罗琳·克里亚多·佩雷斯(Caroline Criado Perez)指出,女性受冲突、大流行病和自然灾害的影响尤其深,虽然男人和女人面临同样的创伤、流离、伤害和死亡,但女性会遭受女性特有的不公。比如冲突爆发时,针对女性的性别暴力事件也随之增加;在战争之后的社会秩序崩溃中,女性受到的影响也比男性严重;女性也比男性更容易死于战争的间接影响,孕产妇死亡率最高的十个国家都是冲突国家或冲突后国家;在流行病中,女性的死亡人数也高于男性。

*(photo:JieMian)女性的劣势在于,她们不仅是人,有人的基本生存需求;她们也是反抗能力有限的性资源。萨拉马戈不惮于在小说中揭示这一残酷事实:第一批失明者刚刚进入精神病院,所有人都仍在消化和适应这一人生巨变的情况下,偷车贼依然有胆量对戴墨镜的女孩实施性骚扰(当然,他最终为此付出了生命代价)。盲人歹徒们挟食物以令诸人,在劫掠了其他宿舍的财物之后,得寸进尺地提出每个宿舍都要献出女人,才能换回食物。

获知这一肆无忌惮的要求后,有人提议请女人们志愿报名,各个宿舍由此爆发了激烈争执。女人们抱怨男人把自己往火坑里推,男人们则反驳称没必要大呼小叫,应该彼此理解,毕竟所有人都有饿死的风险。女人们反唇相讥,如果他们要的是男人而不是女人你们又该如何呢,男人们无言以对,没有一个男人有胆量说,如果他们要的是男人,那我们就去。写到这里,萨拉马戈又讽刺性地补充道,“在心慌意乱之中男人们竟然没有想到,说出来并没有多大危险,因为那些婊子养的不想在男人身上发泄,他们要的是女人。”

恰恰又是这些弱者之间的彼此理解和共情,给如此绝望的境地带来了一丝光亮。戴墨镜的女孩在失明前是个玩世不恭的放荡女子,当读者带着这样的印象继续往下读时,会发现她主动承担起了保护斜眼小男孩的责任,把最安全的床位和自己的食物让给他。医生的妻子不仅二话不说就把自己带来的卫生棉给了墨镜女孩——一个几乎所有女性之间都会有的默契——而且在眼睁睁地看到自己的丈夫跑到她床上后安慰了对方,吐露了自己能看见的秘密。萨拉马戈描写了这两个女人那一刻的交心,一种珍贵又深刻的相互理解仿佛驱散了她们所置身的黑暗与疯狂:

“两个女人还在低声耳语,一会儿这个说,一会儿那个说,嘴唇挨着头发,挨着耳垂,这是一场毫无意义的谈话,又是一场意义深远的谈话,似乎这一对矛盾竟然能融为一体。细声细语的谈话双方似乎不认识躺在她们中间的男人,而谈话的内容又在围绕这个男人进行,超越了这个由通常观念和现实组成的世界的逻辑。”

弱者最为理解弱者的处境,当弱者之间重新产生联结,就有了改变现状的可能。某种程度上来说,是一种同病相怜的强烈情感鼓舞了医生的妻子拿起剪刀杀死了盲人歹徒首领。此举一方面令盲人歹徒陷入群龙无首的境地,鼓舞了其他宿舍的人进行反抗,但另一方面也让那些胆怯的人恐惧报复。医生的妻子担心歹徒首领死前凌辱的那个女人会认出自己的声音,告发她,但对方没有这么做,当她终于开口时,她坚定地告诉医生的妻子,“你去哪里我就去哪里。”第一个失明者的妻子也不再像以前那样听命于自己那大男子主义的丈夫,站在了医生的妻子这边。

逃离精神病院后,医生的妻子将一行人带回了家,此时她已非常明白,人无法独活,唯有抱团互助才能生存下去。在一个瓢泼大雨的夜晚,她与墨镜女孩和第一个失明者的妻子一同在阳台上洗所有人换下来的脏衣服,这个片段可谓是全书最感人也最饱含隐喻的部分。她们先是洗衣服,然后开始清洗自己,彼此交谈,拥抱哭泣。大雨停歇,朝阳升起,不仅女人们的身心被荡涤一新,整个城市的污浊惨烈也仿佛被冲刷干净。

萨拉马戈曾在接受采访时这样描述《失明症漫记》,这是一部讲述人们如何变成瞎子的长篇小说。在他看来,我们所有人都在某种意义上是瞎子,因为我们没有能够创造出一个值得我们生活于此的世界。“如果说(这部小说)有点可供思考的东西,那就是思考我们是否有能力,或者说我们最终没有这个能力——创造一种人类关系,在这种关系中,占主导地位的是人的尊严和对他人的尊重。”在今天,萨拉马戈的瘟疫寓言依然振聋发聩。

【葡】若泽·萨拉马戈.《失明症漫记》.河南文艺出版社.2022.

【土耳其】奥尔罕·帕慕克.《瘟疫之夜》.上海人民出版社.2022.

【英】卡罗琳·克里亚多·佩雷斯.《看不见的女性》.新星出版社.2022.

【美】弗兰克·M.斯诺登.《流行病与社会:从黑死病开始的瘟疫史》.中央编译出版社.2022.

周濂.《现代政治的正当性基础》.上海三联书店.2021.

孙成敖. "一位作家的自白──若泽·萨拉马戈访谈录." 外国文学 1(1999):8.

白凤森等. "现实呼唤正义(外二篇)——诺贝尔文学奖得主葡萄牙作家 若泽·萨拉马戈访谈录." 文艺理论与批评 3(2002):2.

记者 | 林子人编辑 | 黄月

若泽·萨拉马戈(Jose Saramago)是第一位获得诺贝尔文学奖的葡语作家。他初入社会时从事蓝领工作,在出版社和报社工作的三十年间,他做过校对员、编辑、记者和翻译,出版过几部诗集和游记,在80年代以前一直是文学界中默默无闻的小角色。年届六旬,萨拉马戈终于开始了他的职业写作生涯,井喷般创作出一部又一部引起强烈反响的小说。

1998年诺贝尔文学奖的颁奖词称其“将常识的规则置之一边”是萨拉马戈的写作特征:“萨拉马戈采纳了一种具有挑战性的艺术原则,允许自然法则和常识的某一决定性领域遭到颠覆,但仅限于这单一领域,然后以逻辑的理性和精细的观察来跟踪、反映这种非理性的种种后果。”

与萨拉马戈的许多小说一样,《失明症漫记》也非常符合上述评价。该书首次出版于1995年,萨拉马戈当年接受媒体采访时表示,小说的最初灵感来自他的个人经历——他的右眼视网膜曾脱落过,后来左眼又患白内障。小说家由此展开了狂野而残酷的想象,讲述了一个关于“另外一种更糟糕的失明”的故事:在一个未具名的城市里,一个开着车的男人在等待红绿灯时突然发现自己失明了,与一般的失明不同,他看到的一切都是白的,“好像在浓雾里,好像掉进了牛奶海里。”他成为了这场奇特瘟疫的零号病人,随着城市中越来越多人患上失明症,一幕幕道德实验就此展开。

*(photo:JieMian)一方面,《失明症漫记》是一个反乌托邦寓言,书中没有具体地点、所有出场人物都被抽象化为一个社会身份(比如医生、妻子、警察和偷车贼)的特点亦强化了这种寓言气质。某种程度上来说,在一个看不见他人的世界里,姓名和长相也的确无关紧要。另一方面,《失明症漫记》在瘟疫蔓延将如何影响社会与人的问题上做出了充满细节的、有说服力的推演,也因此具有了某种参照现实的意味。

耶鲁大学历史与医疗史荣休教授弗兰克·M.斯诺登(Frank M. Snowden)认为,与慢性病有所不同,流行病会带来特有的恐惧和焦虑,因此是文学艺术作品广泛描绘的对象;更重要的是,流行病不是偶然事件,“相反,它们揭示了每个社会所独有的脆弱性,研究它们就是要探索这个社会的结构、生存环境与政治特权。”

虽然萨拉马戈无法像医疗史学者那样研究和书写历史中真实出现过的流行病,但他以小说家特有的敏锐洞察力提醒我们,一场毫无征兆地蹂躏了全社会的流行病,将如何撕裂我们习以为常的一切。

层层累积的恐怖与社会秩序的崩溃

《失明症漫记》的开头是这样的:开车的男人突然双目失明,由此引发了一场交通混乱。一个过路人主动上前,用失明男人自己的车送他回家,然后心生邪念,顺走了他的车。失明男人的妻子回家后发现了丈夫的失常,带丈夫去眼科诊所就医。医生告诉男人他的眼睛完全正常,从医学角度上讲似乎不算是失明。当时在诊所中等待就医的还有一个戴墨镜、患结膜炎的年轻女孩、一个斜视的小男孩和一位患白内障的独眼老人。医生下班回家后依然对这奇特病症百思不得其解,正在查阅文献时,他发现自己也失明了。他此时还不知道,第一个失明者的妻子、偷车贼、抓住偷车贼的警察和诊室中的另外三个人也都失明了。

虽然失明症是小说家虚构的流行病,但它蔓延的过程和引发的公众反应有其现实基础。鉴于人们得病时的第一反应往往是就医,一线医生通常是最先觉察到流行病出现的群体。医生在《失明症漫记》中是一个重要角色。在发现失明症的传染性后,“理智与效率要求他以最快的速度把正在发生的事情直接告诉卫生部的高级负责人”,但他很快改变了主意,因为自己人微言轻,而且“任何有责任感的医生都不肯向头一个接待他的下层官员宣布出现了失明症时疫,若果真如此,会立即引起恐慌”。于是他转向与自己的上司讨论,上司同样认为上报卫生部的时机还不成熟,“你想想,这个消息会在公众中造成多么大的恐慌。”

就在两人犹豫不决时,失明症已在悄悄蔓延。卫生部部长拍板决定,“既考虑到了单纯的卫生问题,也考虑到了复杂的社会影响和政治后果”,应该悄悄地找到失明者和疑似感染者,将他们安排在一家四周被高墙围得水泄不通的精神病院进行隔离。到这里为止,故事中的政府采取了现实情况中在流行病暴发初期常采取的公共卫生策略——检疫隔离,但与此同时,萨拉马戈暗示了当局还采取了一项隐瞒策略。斯诺登在《流行病与社会》中指出,掩盖疫情的状况在医疗史中时有发生,历史上许多政府采取过类似措施。

*(photo:JieMian)失明症前所未有,没有治疗方案,又以迅雷不及掩耳之势传播开来,无差别地威胁着全社会所有人的视力,无论性别、年龄、个人成就、社会地位还是道德水平。这是萨拉马戈在小说中呈现的第一层恐怖。集体恐慌引发了耐人寻味的反应,即把“得病/有威胁的他们”从“健康的我们”中分隔开来。卫生部部长与下属的一番对话显示,小说中当权者的优先考虑在于隔离危险,而非照顾病患。下属告诉部长,将失明者和疑似感染者分别安排在精神病院的两排房子里,就省去了招募志愿者的麻烦——如果一个疑似感染者失明了,其他看得见的人马上就会把他赶出去,他们也绝对不会允许已经失明的人进入。

医生是最先被卫生部找到并送去精神病院的人,他的妻子为了照顾丈夫,谎称自己也失明了,与丈夫一起上了救护车。医生的妻子之所以自愿陪同去隔离,是因为她相信政府——在社会危机发生时,个体首先想到的自然是政府,相信当局采取的措施正确合理,能够帮助无助个体抵御危机。哲学学者周濂在《现代政治的正当性基础》一书中指出,现代政治观念中存在一个业已默认的原则,即现代政治正当性的基础建立在“个人的自主性”之上,个人与国家的关系是一种基于个体自愿行动的契约;人们不再把国家视为永恒不变或自然正确的存在,而是一种人为产物,一种必要的手段或工具,“人们需要国家这个必要的工具和手段来确保生命权、财产权、自由权以及追求幸福的权利。”

*(photo:JieMian)然而在一场未知且凶险的流行病面前,当局无知且无力,唯一能做的就是隔离患者和密切接触者,任其自生自灭。第一批失明者抵达精神病院后,当局每天在固定时间播放广播,提醒被隔离者,外界只会提供食物、卫生和清洁用品,隔离区内出现任何事件都无法得到外界援助,隔离者未经许可离开所在大楼会被立即击毙。广播号召隔离者“表现出爱国之心,与政府配合”,“抛弃一切个人考虑,你们要认识到自己被隔离是一种支援全国的行动。”

第二层恐怖在这里暴露无遗。在解释现代国家的政治正当性基础时,周濂提醒我们注意,人们建立国家和政府的目的是为了促进自由正义、保障社会稳定和提高人民福祉,但《失明症漫记》中的政府实际上单方面撕毁了与被隔离公民的这一社会契约。他们不再享有国家维护基本正义和社会秩序以保障正常生活的权利,却被要求向国家履行“爱国”义务,放弃一切权利主张,扛起自我责任。

随着精神病院中的失明者越来越多,看守士兵的神经也绷得越来越紧。他们送的食物变得份额不足,态度越来越散漫,不再按照约定将食物放在门口,而是丢在两排房子中间的天井里。当失明者踉踉跄跄摸索着走出大楼取食时,士兵们又在恐惧之中扫射他们,事后自我辩解称此举完全是出于自卫。一位中士更是直言不讳,“最好让他们饿死,虫子死后,毒素也会消失。”

公共卫生措施逐渐走形、士兵射杀隔离者的情节也出现在了帕慕克的最新小说《瘟疫之夜》中:19世纪90年代,霍乱随着朝圣者的船只从麦加和麦地那蔓延到世界各地,奥斯曼帝国对返回的朝圣船实施全员隔离政策,这一政策在明格尔岛酿成了一起恶性事件:47名朝圣者被驳船带到一个荒僻的海湾隔离,断粮断水,他们在绝望中试图突破隔离,惊慌失措的士兵疯狂扫射,然而这起流血事件被地方行政长官压了下去。

*(photo:JieMian)被切断从外界求助的渠道后,隔离者只能在一种强迫的无政府状态下进行困兽之斗。秩序和共识崩坏的后果越来越严重:先是没有人打扫卫生,厕所肮脏不堪,有人随意大小便;人们不情愿掩埋被射杀的同伴尸体(即使失明症病毒可能会因此扩散);有人偷偷拿了两份食物;失明的疑似感染者立刻就会被同伴扔出去,他们死守宿舍大门,对盲人们拳打脚踢;在所有人一片混乱迷茫的时候,恶人率先组织起来形成歹帮,他们霸占了所有的食物,用武力威胁其他人吃饭必须付钱。萨拉马戈冷酷地向读者展示了哲学学者慈继伟所说的“非正义局面的易循环性”或“正义局面的脆弱性”:“如果社会上一部分人的非正义行为没有受到有效的制止或制裁,其他本来具有正义愿望的人就会在不同程度上仿效这种行为,乃至造成非正义行为的泛滥。”

终于有一天,忍无可忍的隔离者试图突破隔离防线,此时他们才发现那些守卫士兵已在不知不觉间消失了,因为失明症已彻底暴发,无人幸免。周濂认为,人类社会形成的最低条件是,即使人们在道德上对他人漠不关心,也会出于利己的理性尝试建立起某种互惠互利的局面。但萨拉马戈让我们看到,社会如何逐渐崩坏成霍布斯所说的彼此相互敌视、“一切人反对一切人”的自然状态——无政府状态先是在被强加在隔离者头上,但随着疫情蔓延,“我们”和“他们”的划分失效,维持社会正常运转的机制、形态和组织结构失灵,事实上的无政府状态出现在全社会之中。这是最深程度的恐怖,而最令人不寒而栗的一点在于,这一切始于人们开始划分“我们”和“他们”,并拒绝向“他们”施以援手;由国家机器制造出来的无政府社会最终吞噬了一切,包括国家机器本身。

女性的脆弱与联结的可能

医生的妻子是本书的主角,她一直没有被感染,是精神病院和日后整座城市之中唯一看得见的人。随着剧情展开,我们会发现萨拉马戈赋予了这个角色至关重要的地位。在这个迅速崩坏的世界里,她仿佛是一个道德罗盘,坚守着秩序的某种底线——同情他人、帮助他人、组织他人并为共同生活建立起所有人都认同的规矩。在精神病院逐渐人满为患,卫生情况日益糟糕的时候,她所在的第一个宿舍做到了秩序井然,因为她不厌其烦地告诉室友们,“如果我们不能完全像正常人一样生活,那么至少应当尽一切努力不要像动物一样生活。”在带领室友们逃出精神病院后,医生的妻子再次强调了在无政府社会中坚守道德判断的重要性:

“我们不该忘记,在精神病院的时候我们过的是什么生活,我们,所有的人,各种凌辱都忍受过,甚至干了那么下贱的事,同样的事也可能在这里发生,当然形式不同,在那里,我们还能以其他人的下贱行为为自己开脱,而现在则不然,现在我们在恶与善面前人人平等。”

但值得注意的是,这一特殊能力没有让她成为一个“开挂”的英雄。事实上,在小说的大半部分篇幅中,医生的妻子都竭力隐藏自己的特殊能力,“她甚至不敢去想说出自己不是盲人的真相后可能产生的后果,轻则变成大家的女仆,重则成为一些人的奴隶。”她压抑克制自己帮助他人、领导他人的能力,而是让自己跟随其他人成为弱者。

我们有理由认为,萨拉马戈将主角定为一位女性有其特殊考量——作为弱势性别群体,女性往往对风险和威胁有更敏锐的警惕性。在《看不见的女性》一书中,英国作家、记者卡罗琳·克里亚多·佩雷斯(Caroline Criado Perez)指出,女性受冲突、大流行病和自然灾害的影响尤其深,虽然男人和女人面临同样的创伤、流离、伤害和死亡,但女性会遭受女性特有的不公。比如冲突爆发时,针对女性的性别暴力事件也随之增加;在战争之后的社会秩序崩溃中,女性受到的影响也比男性严重;女性也比男性更容易死于战争的间接影响,孕产妇死亡率最高的十个国家都是冲突国家或冲突后国家;在流行病中,女性的死亡人数也高于男性。

*(photo:JieMian)女性的劣势在于,她们不仅是人,有人的基本生存需求;她们也是反抗能力有限的性资源。萨拉马戈不惮于在小说中揭示这一残酷事实:第一批失明者刚刚进入精神病院,所有人都仍在消化和适应这一人生巨变的情况下,偷车贼依然有胆量对戴墨镜的女孩实施性骚扰(当然,他最终为此付出了生命代价)。盲人歹徒们挟食物以令诸人,在劫掠了其他宿舍的财物之后,得寸进尺地提出每个宿舍都要献出女人,才能换回食物。

获知这一肆无忌惮的要求后,有人提议请女人们志愿报名,各个宿舍由此爆发了激烈争执。女人们抱怨男人把自己往火坑里推,男人们则反驳称没必要大呼小叫,应该彼此理解,毕竟所有人都有饿死的风险。女人们反唇相讥,如果他们要的是男人而不是女人你们又该如何呢,男人们无言以对,没有一个男人有胆量说,如果他们要的是男人,那我们就去。写到这里,萨拉马戈又讽刺性地补充道,“在心慌意乱之中男人们竟然没有想到,说出来并没有多大危险,因为那些婊子养的不想在男人身上发泄,他们要的是女人。”

恰恰又是这些弱者之间的彼此理解和共情,给如此绝望的境地带来了一丝光亮。戴墨镜的女孩在失明前是个玩世不恭的放荡女子,当读者带着这样的印象继续往下读时,会发现她主动承担起了保护斜眼小男孩的责任,把最安全的床位和自己的食物让给他。医生的妻子不仅二话不说就把自己带来的卫生棉给了墨镜女孩——一个几乎所有女性之间都会有的默契——而且在眼睁睁地看到自己的丈夫跑到她床上后安慰了对方,吐露了自己能看见的秘密。萨拉马戈描写了这两个女人那一刻的交心,一种珍贵又深刻的相互理解仿佛驱散了她们所置身的黑暗与疯狂:

“两个女人还在低声耳语,一会儿这个说,一会儿那个说,嘴唇挨着头发,挨着耳垂,这是一场毫无意义的谈话,又是一场意义深远的谈话,似乎这一对矛盾竟然能融为一体。细声细语的谈话双方似乎不认识躺在她们中间的男人,而谈话的内容又在围绕这个男人进行,超越了这个由通常观念和现实组成的世界的逻辑。”

弱者最为理解弱者的处境,当弱者之间重新产生联结,就有了改变现状的可能。某种程度上来说,是一种同病相怜的强烈情感鼓舞了医生的妻子拿起剪刀杀死了盲人歹徒首领。此举一方面令盲人歹徒陷入群龙无首的境地,鼓舞了其他宿舍的人进行反抗,但另一方面也让那些胆怯的人恐惧报复。医生的妻子担心歹徒首领死前凌辱的那个女人会认出自己的声音,告发她,但对方没有这么做,当她终于开口时,她坚定地告诉医生的妻子,“你去哪里我就去哪里。”第一个失明者的妻子也不再像以前那样听命于自己那大男子主义的丈夫,站在了医生的妻子这边。

逃离精神病院后,医生的妻子将一行人带回了家,此时她已非常明白,人无法独活,唯有抱团互助才能生存下去。在一个瓢泼大雨的夜晚,她与墨镜女孩和第一个失明者的妻子一同在阳台上洗所有人换下来的脏衣服,这个片段可谓是全书最感人也最饱含隐喻的部分。她们先是洗衣服,然后开始清洗自己,彼此交谈,拥抱哭泣。大雨停歇,朝阳升起,不仅女人们的身心被荡涤一新,整个城市的污浊惨烈也仿佛被冲刷干净。

萨拉马戈曾在接受采访时这样描述《失明症漫记》,这是一部讲述人们如何变成瞎子的长篇小说。在他看来,我们所有人都在某种意义上是瞎子,因为我们没有能够创造出一个值得我们生活于此的世界。“如果说(这部小说)有点可供思考的东西,那就是思考我们是否有能力,或者说我们最终没有这个能力——创造一种人类关系,在这种关系中,占主导地位的是人的尊严和对他人的尊重。”在今天,萨拉马戈的瘟疫寓言依然振聋发聩。

【葡】若泽·萨拉马戈.《失明症漫记》.河南文艺出版社.2022.

【土耳其】奥尔罕·帕慕克.《瘟疫之夜》.上海人民出版社.2022.

【英】卡罗琳·克里亚多·佩雷斯.《看不见的女性》.新星出版社.2022.

【美】弗兰克·M.斯诺登.《流行病与社会:从黑死病开始的瘟疫史》.中央编译出版社.2022.

周濂.《现代政治的正当性基础》.上海三联书店.2021.

孙成敖. "一位作家的自白──若泽·萨拉马戈访谈录." 外国文学 1(1999):8.

白凤森等. "现实呼唤正义(外二篇)——诺贝尔文学奖得主葡萄牙作家 若泽·萨拉马戈访谈录." 文艺理论与批评 3(2002):2.