张惠菁:在「自由的窄廊」里决定死刑的存废

-

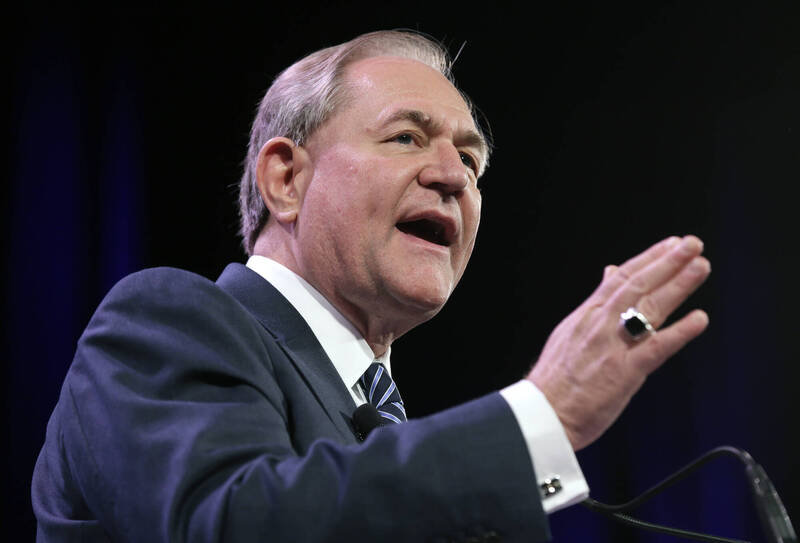

法庭不是一个能够真正呈现「被告是什么样的人」的地方,但我们却期待法律人用他所认定的「被告是什么样的人」,来做出这个人应不应该再活下去的判断。(摄影:张哲伟)(photo:UpMedia)- 前言:

宪法法庭的题纲,谈到死刑制度所追求的目的有哪些,以及以死刑作为达成上述目的之手段,造成剥夺人民宪法上权力的效果,是否为我国宪法所许?在这个题目之前,请容我从自己的亲身经历,并且也是法庭上很普遍的实际情况谈起。

当我们置身在法庭环境里

2023年获得坎城影展金棕榈奖的电影,中译片名为《坠恶真相》(英文片名:Anatomy of a Fall),是一个关于司法审判的故事。片中女主角站在法庭上受审,她原本自信自己无罪,但站上法庭后,却发现她过往的言语行为,被法庭解读出另一种完全不同的含义,点点滴滴连起来,指向一个对她不利的方向。这时,她喃喃自语道:「有东西不见了(something is missing)。」

当我在电影院中看到这段剧情时,我感到自己完全懂得她在说什么。因为在2009年,我曾被以贪污的罪名起诉,求刑十年。官司历时三年,2011年一审无罪,2012年二审无罪定谳(故宫南部分院专案管理顾问案)。在那三年中,我也无数次有过相同的感受:something is missing。检察官拿出来的所谓证据,说了一个他认定的叙事。但实际上那些所谓证据,看似是从故宫筹备南部分院的过程中取出的蛛丝马迹,实际上却是刻意忽略了决策的背景、审酌的过程、合理的推估、为建立一所国际博物馆而有的愿景蓝图等等,是在刻意忽略、抹去了许多的情况下,才让检察官的叙事看起来有几分像。

我个人遭遇过的官司案情,不是这里主要叙述的重点。我想说明的是,我曾经切身体会到个人在法律程序中的失语。这个案子,在当年被定位为大众瞩目的「瞩」字号案件。从侦查期间的讯问、到被起诉、到站在法庭上接受诘问,整个法律的过程中,我发现自己经常被打断、被曲解,我的言行被错误或放大解读。包括我说话的方式,也曾经受到不耐烦地批评。在生活中,当时的我是一位出版多部作品、也得过许多文学奖的散文作家。我所习惯的思考与说话方式,或许对于法律人而言,相对婉转而迂回。然而在法庭上,我的个性是不被允许保留的。我曾经被斥责:你这样说话谁听得懂,我们书记要怎样记?

这种非双向的沟通、粗暴被单方打断的经验,在官司初期曾经令我非常挫折。有很长一段时间,我感到自己连话都不会说了。倘若各位能够想像:每说一句话就被批评,看见对方面露不耐,而这个人又是有权力者,他的能否理解、与是否愿意理解,关乎你是否会被起诉、是否会被认定为有罪的判断,如此有过几次经验后,当时的我几乎对开口说话感到害怕。而这又是恶性循环,因为只会带给对方更糟的印象。

我的感受就像是前述电影的女主角:法庭上虽然讲求证据,检察官看似是拿出所谓「证据」,但是分明something is missing,却又不让我说完。我花了很多时间,才找回在法庭上发声的能力——那是在被起诉之后,资料公开,我终于能够查阅所有我在故宫签办过的公文时,我花了非常多的时间,把证据客观排列,让所有院方决策的过程、背后的理由、所凭借的依据、征询过的谘商建议,完整的过程能够一一呈现出来,证明这一切不是为贪污或图利他人而做。

在我所经历的案子中,身为被告方终于能够拿出完整的事实,来驳斥检察官认定的事实,法官也看见了事实,连我在内的五位被告获判无罪。然而官司初期,我那有口难言、开口就被拒绝的经历,已经在我心中留下残酷而深刻的印象。这个经验非常痛苦,却无比真实。

这整个经验使我感到:法庭不是一个能够对于「被告是什么样的人」有清楚认识的地方。在法庭上呈现出来的我,并不是全部的我,也无法是全部的我,我甚至不能用我原本的方式说话。那是为了法律调查、讯问、做纪录的需求,而被切片、有目的性地取样的我。包括最终判决我无罪的法庭,法庭能够判断我无罪,但仍然并不知道我是一个怎样的人——在我的案子里,这样也就足够了。法律不是文学、艺术、心理学,法律人没有了解我的义务,法律只要能判断有罪、无罪,就足够了。

但是,死刑是不一样的。在死刑的判决上,「被告是什么样的人」,佔着很高的重要性,是量刑、是决定一个人能不能活下去的重要基准,而且这个判断的结果是不可回复的。其他的自由刑,虽然也受到司法人员对「被告是什么样的人」的判断影响,却不至于夺走人的生命,倘若误判,也还有机会改正。我们经常会在死刑的判决书上,看到判决对于「被告是什么样的人」的断语。在一些死刑犯的判决书上,我们会读到,被告被认定为「泯灭人性,罪无可逭」,「人神共愤,众人皆曰可杀」的描述。2020年,单亲妈妈吴若妤杀子案,我们读到判决书上说吴若妤「本应善尽其为母之职责,悉心扶养照护长大成人」,却「仅因一时生活不顺遂」而行兇。然而,法律真的知道吴若妤在生活中遭遇了什么,足以对她的人生做出这样的断语吗?

以我个人亲身经历为例,法庭不是一个能够真正呈现「被告是什么样的人」的地方。这也不是法律人所受的主要训练。但我们却期待法律人用他所认定的「被告是什么样的人」,来做出这个人应不应该再活下去的判断。这难道不是一种严重的矛盾吗?以这种方式,造成剥夺人民宪法上权力的效果,是否为我国宪法所许?

我们必须面对:法律知道什么,与不知道什么?

有两本关于死刑犯的调查作品,特别能让我们看到,法庭对于「被告是什么样的人」,往往不如判决书上的断语所宣称的,那么地了解、足以论定。

资深记者胡慕情历时三年,写出了《一位女性杀人犯的素描》这本书。她的主要报导对象是林于如——林于如在2009年时被以谋杀母亲、婆婆与丈夫罪名起诉(其中有实证的只有丈夫一案),判决死刑定谳。胡慕情採访林于如,也遍访了所有她能够找到的相关的人,更在经历与林于如漫长而困难的沟通后,收到林于如长篇累牍,稿纸厚达一箱的自述。这是一本非常详尽、也令人读来惊心的报导文学。在林于如自白的故事中,有着家内精神疾病、自杀、家内性侵、贫穷、临界的心智状态、受环境影响的自我认知等等的因素。在真相面前非常自我克制的胡慕情,直到这本书的最后,仍然不敢断言林于如究竟是个怎样的人。然而我们透过她的调查,已经看到了与判决书、与媒体呈现有所不同的,一个更复杂、更困难的底层女性生命历程。《一位女性杀人犯的素描》这本书的末尾提出了这个问题:「破碎的镜面,能否映照出一定程度的实相?」我们必须诚实面对,法庭并不是一个人的生命历程得以被完整讲述、显露出来的合适环境,对于一个杀人犯真正是怎样的人,我们有大量的不知,而死刑判决却以「知道她是个怎样的人」为前提来论断。

*(photo:UpMedia)作者在写完《一位女性杀人犯的素描》这本书后,仍然不敢断言林于如究竟是个怎样的人。

张娟芬的《流氓王信福》,则呈现了另一种死刑犯的样貌。王信福案的冤案可能性非常高,目前仍在司法救济中。他七十二岁,是台湾最高龄的死刑犯。然而影响他人生的种种外在力量,连王信福自己也无法具体陈述。在张娟芬历时多年的调查下,才发现,王信福可说是戒严体制的受害者:在七〇年代,少年王信福因为留长发、穿花衬衫、夜间晚归,被以《违警罚法》拘留,后又被以《戒严时期台湾地区取缔流氓办法》送小琉球管训,甚至被送到南横修路,在没有完善工地安全措施的情况下被强迫劳动。这位少年从南横逃走,从此走上逃亡、被捕、再次送管训、在管训中结识流氓朋友的流氓养成之路,以及后来他因为有这些前科案底与逃亡经历,使法庭形成对他不利的心证,使他成为冤案的受害者。王信福人生中,受到台湾戒严历史影响的部分,教育程度有限的王信福自己也看不到、说不清,是在张娟芬的调查中才完整呈现。《流氓王信福》出版后,连获台湾文学金典奖、金鼎奖的肯定,原因之一正是因为这本书揭露了一位至今仍然生活在戒严执法影响下的小人物的命运。这同样是法庭在有限时间的调查中,未曾看到的部分。影响着一个人的,不只是他自己,也有时代与社会的影响,有时连当事人自己也尚未看清。我们仍然可以宣称,在法庭上,就已经彻底知道他是一个怎样的人,该不该被判死刑吗?

我们在这里,遭遇的是这样一个事实:法律并不全知。

为了社会的存续,我们定下规则,违法的人应当受到一定的处置,尽可能避免再犯。法律人受的训练,使法律人被赋予判断犯罪者是否犯行,是否有罪。但对于认识一个人的真正性格、影响他的重大遭遇、换作一种环境他是否有机会变得不同,这些,真的是能够在法庭的审讯程序中确定判断的吗?我们应当赋予法律人,在短短数小时庭讯时间中,定夺一个人生命有没有意义、有没有价值的权力吗?

如同前面所说,我个人的经验,法庭是一个难以呈现真实自己的地方。也如同《一位女性杀人犯的素描》与《流氓王信福》所呈现,对于两位早已被判决死刑定谳的受刑人,仍然有那么多不被了解的地方,要等到胡慕情与张娟芬各自历时多年研究採访,写出这两本书后,我们才略能窥知他们的模煳的面貌,而法庭却早已经对他们的生命做出断语。其中王信福甚至是个冤案,林于如杀了丈夫虽然罪证确凿,但是否真的杀了母亲与婆婆,也是不无疑问的。

所谓死刑判决,虽然判决书中会为这个人的人性、性格做出断语,其实并不真的知道。我们不能回避这个事实:法律并不全知。

*(photo:UpMedia)王信福人生中,受到台湾戒严历史影响的部分,教育程度有限的王信福自己也看不到、说不清,是在张娟芬的调查中才完整呈现。(废死推动联盟提供,合成图片)

我们必须面对这个事实,人类是有所不知的。人类组成的群体,正是必须在这种不全知、不可能全知的情况下,设计社会制度,最大程度保护安全。然而死刑却是在明明不全知的情况下,对一个人的生命做下彷彿全知的断语,从而忽略从社会制度面预防犯罪的努力。

民主国家与宪法的方向

宪法是国家的根本大法。宪法法庭的决定,将会决定我们怎样看待自己的社会。我们是一个「以不知为知」,还是一个「不知为不知」的社会?是「以不知为知」,轻易论断一个人的生命,以致于无法实事求是看待每一片破碎镜面映照出的实相,而忽略了检讨制度设计;还是「不知为不知」,在深知有哪些「不知」的基础上,实事求是地去了解每一桩犯罪的背景,深入社会漏洞,不断改进,朝向更完善的制度设计。

这也是为什么民主国家大多已经或正在走向废除死刑,而极权国家则保有死刑。死刑与民主国家的基本信念,是不相容的:死刑预设了有人能够以全知视角,从上而下断定一个人的人生。民主国家则会面对个人与社会的有所不知,知道人是多元的、人有可能有各种面貌、人有可能在法庭上无法完整呈现和不被理解,而且人也是开放的,有可能改变的。应当努力在制度上设计去保障社会安全,防止犯罪,而不是「以不知为知」地对一个人的生命下断语。

美国作家勒瑰恩(Ursula Kroeber Le Guin,1929-2018),是一位充满探索精神与人文关怀的作家。她有一篇题为〈离开奥美拉城的人〉的短篇小说,这个故事描写一个乌托邦,繁华热闹、人人过着快乐的生活,但是在这座城市的ㄧ个角落,却有个孩子被囚禁在不见天日的角落受苦,不被理解,也没有人能救赎他。倘若整个城市的繁荣,是奠基在这个事实上:只要不看、不想、不理解,就可以继续享受城市的繁荣,你会愿意这样做吗?这个故事提出了这样的问题。而书中那些「离开奥美拉城的人」,是在某一天,看到了这个孩子后,再也无法继续同样的生活,而一个接着一个离去。美国华裔作家郭怡慧的《陪你读下去:监狱里的阅读课,开启了探求公义的文学之旅》,也是一个关于无法视而不见的故事。郭怡慧是哈佛法律学士与剑桥大学硕士,目前居住在台湾,任教于政大创新国际学院。她在美国时,曾经到美国南方的中学教书,遇见了派屈克这位学生。后来这位学生杀了人,在看守所等待审判时,郭怡慧到狱中陪他读书。我们在这本书中,会看见这个看似人生无望的少年,如何在有人理解与陪伴之下,重新找回叙说自己,和感知世界的能力。派屈克这个人,在被给予机会,与被剥夺机会时,呈现出来的是完全不同的面貌。

倘若目前社会对于防范犯罪没有信心,那表示的不是我们应该採用死刑,而是表示我们有很长的路要走。在向前走之前,此刻脚下的这个立足的起点,是最重要的:我们要决定自己是一个「以不知为知」,还是一个「不知为不知」的社会;是轻易论断我们一个所不了解的人生历程,断言他毫无改变的可能,以他一个人的死为整体社会的解决方案;还是愿意深入了解,不断认识社会中各种被忽视的角落,进行制度设计,来防止犯罪,与完善我们的社会。

*(photo:UpMedia)倘若目前社会对于防范犯罪没有信心,那表示的不是我们应该採用死刑,而是表示我们有很长的路要走。(本报资料照片)

台湾是个民主国家,但是民主国家的定义不该只停留在拥有投票权。就如戴伦.艾塞默鲁、詹姆斯.罗宾森所着的《自由的窄廊:国家与社会如何决定自由的命运》这本书所说的,「自由」并不是一个固止不动的状态,而是国家与社会因应时代挑战不断向前进,「民主与社会控制同时强化、社会与国家能力同时提高」,否则有无数的国家,都曾短暂进入「自由的窄廊」,之后又在民粹、极权的吸引下,掉出那窄廊。这并不是危言耸听,在我们的时代,国际上已有太多的例子见证了民主的脆弱。民主国家要长远保有民主与自由,强大的公民社会,与强大的国家能力,缺一不可。将被排拒在外、不被理解而轻易被断言生死的人们,也纳入考虑,不是因为「爱犯罪者」(这是许多死刑支持者习惯批评废死倡议者的话),而是为了我们社会的自身,因为走在自由的窄廊中,我们需要持续升级我们的民主,建立比现在更广纳与更安全的社会。这正是我们生活在当下这个时代,所面对的挑战,也是责任。