格非对谈古尔纳:今天抒情很难,日常奔忙的人没有那么多感情要谈

-

格非对谈古尔纳:今天抒情很难,日常奔忙的人没有那么多感情要谈(photo:JieMian)界面新闻记者 | 董子琪界面新闻编辑 | 黄月

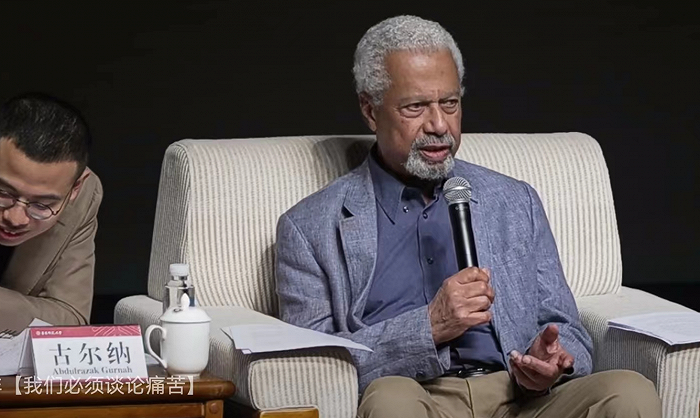

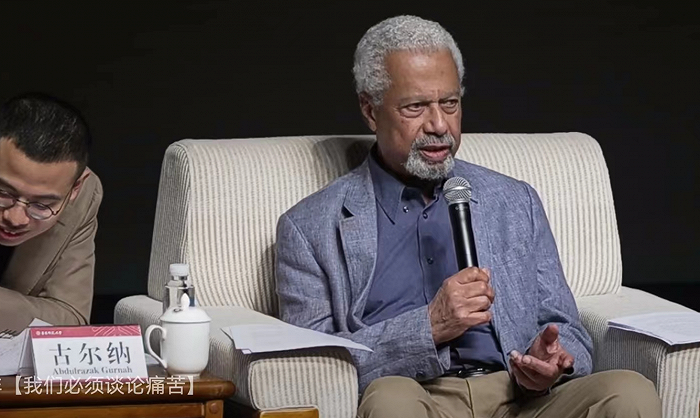

“从小到大,我都对关于殖民和殖民的叙述感到不满,它简化了我们复杂的文化。这种不满是促使我写作的动力之一。”昨日,诺奖得主作家古尔纳在华东师范大学的演讲中回顾了自己写作的动机,“我在十八岁那年离开了当时正处于动荡中的祖国,离别的经历,以及渴望重拾对被我遗弃之地的认识和理解,则是另一重动力。”

当日下午,古尔纳与中国作家格非在华东师大进行了一场题为《我们必须谈论痛苦》的对谈,交流了写作中的不满、痛苦以及离开故土的经验。

古尔纳提到,痛苦——不管是英文里pain、agony还是torment——都是激烈的情感,而不是背痛之类的东西。对于痛苦的关注或许能够反映作者的年纪,随着年龄的增长,人们会更理解痛苦。这和年轻人的焦虑不同,痛苦来自于记忆、来自于犯错、来自于反思。“我记得在我父亲生命中的最后一年里,有一次他安静地坐在那,只是看着街上。我问,你在想什么呢?他说,我在想那些令我痛苦的事。”古尔纳说,这很自然,随着时间流逝,记忆可以累积,随之而来的痛苦就更多。

*(photo:JieMian)格非从现代小说的角度出发,分析了痛苦为何是常见的主题。他以古尔纳分析过的麦尔维尔的小说《抄写员巴托比》为例,试图阐明一种现代的痛苦,“巴托比或许是世界上最痛苦的人,他的痛苦好像没有原因,他跟谁都不合作,甚至跟那些表示善意的也不合作。巴托比曾在国家死信局工作,所谓死信就是那些永远不可抵达的信,死信局要把大量夹着钱、夹着头发和戒指的信烧掉。现代社会的痛苦,就是一种不可抵达。”

这与传统经典《一千零一夜》不同,因为《一千零一夜》告诉人们,从此以后他们过上了美好的生活,直到白发千古。格非说,每次他读到这里都觉得世上所有的苦难不幸都被化解了,这正是传统文学的魅力。可是现代文学不提供这样的道德教训和智慧,“我写痛苦是写某种幽暗,人们身处其中,不明原因,正因为如此才会寻求光,你必须到幽暗中寻找光——这是我认为现代所有小说家都会把痛苦作为主题的原因,”他说。

格非认为,事实上,现代人的情感浓度与过去已经有了很大区别。他小时候读《红楼梦》,读到晴雯跟宝玉临终道别,嘱咐俩人交换贴身衣物,曾感到非常震动。后来又听妈妈说了一件真事,“妈妈小时候在江北,饿得没饭吃,就去投奔江南的亲戚。她的小妹妹送她过江,两人坐在渡口,想着这辈子可能再也见不到了,于是互相交换个东西,就互相换了袜子。”今天已经不可能发生这样的事了,他说,我们没有那么多浓郁的情感要表达,“今天见到一个感情浓郁的人,他通常会被认为有问题。真正日常奔忙的人没有时间跟你谈感情。”格非感慨道,这不是因为今天的人比古代的人冷漠,而是社会发生了很大的变化,让情感的位置发生了偏移。

*(photo:JieMian)两人还谈到了各自小说共有的还乡主题。古尔纳表达,他的作品与许多非洲小说不同,并不能说明他对非洲小说不满意,只能说那些作品与他的经验、观看和理解故乡的方式不同。“很多返乡小说写的都是有能力随时回家的人。在我的小说《赞美沉默》里,主人公的问题是回不去,他怀有某种罪恶感和背叛感,与通常的回归是不一样的。更常见的回归往往是令人安慰的、让人确定的,而不是引发恐惧的。”

古尔纳说,以一种诚恳的态度面对自己的感受是更好的写作方式,从别人没有看到、没有说过的事情中寻找原创性。格非每年都要回老家,他说,一方面只有在家里才会觉得自由无拘,另一方面与母亲也会发生很大的冲突。“她觉得我怎么不想家也不回来,我说我一年回来几次,还不够吗?后来我才理解,她是对的,她是用她的(尺度)来说,她已经八九十岁了,不像我这么忙,唯一能做的事情就是想念儿子。”对于想家与乡愁,古尔纳回应道,“乡愁不是因为远离家乡,而是失去了家乡。”

界面新闻记者 | 董子琪界面新闻编辑 | 黄月

“从小到大,我都对关于殖民和殖民的叙述感到不满,它简化了我们复杂的文化。这种不满是促使我写作的动力之一。”昨日,诺奖得主作家古尔纳在华东师范大学的演讲中回顾了自己写作的动机,“我在十八岁那年离开了当时正处于动荡中的祖国,离别的经历,以及渴望重拾对被我遗弃之地的认识和理解,则是另一重动力。”

当日下午,古尔纳与中国作家格非在华东师大进行了一场题为《我们必须谈论痛苦》的对谈,交流了写作中的不满、痛苦以及离开故土的经验。

古尔纳提到,痛苦——不管是英文里pain、agony还是torment——都是激烈的情感,而不是背痛之类的东西。对于痛苦的关注或许能够反映作者的年纪,随着年龄的增长,人们会更理解痛苦。这和年轻人的焦虑不同,痛苦来自于记忆、来自于犯错、来自于反思。“我记得在我父亲生命中的最后一年里,有一次他安静地坐在那,只是看着街上。我问,你在想什么呢?他说,我在想那些令我痛苦的事。”古尔纳说,这很自然,随着时间流逝,记忆可以累积,随之而来的痛苦就更多。

*(photo:JieMian)格非从现代小说的角度出发,分析了痛苦为何是常见的主题。他以古尔纳分析过的麦尔维尔的小说《抄写员巴托比》为例,试图阐明一种现代的痛苦,“巴托比或许是世界上最痛苦的人,他的痛苦好像没有原因,他跟谁都不合作,甚至跟那些表示善意的也不合作。巴托比曾在国家死信局工作,所谓死信就是那些永远不可抵达的信,死信局要把大量夹着钱、夹着头发和戒指的信烧掉。现代社会的痛苦,就是一种不可抵达。”

这与传统经典《一千零一夜》不同,因为《一千零一夜》告诉人们,从此以后他们过上了美好的生活,直到白发千古。格非说,每次他读到这里都觉得世上所有的苦难不幸都被化解了,这正是传统文学的魅力。可是现代文学不提供这样的道德教训和智慧,“我写痛苦是写某种幽暗,人们身处其中,不明原因,正因为如此才会寻求光,你必须到幽暗中寻找光——这是我认为现代所有小说家都会把痛苦作为主题的原因,”他说。

格非认为,事实上,现代人的情感浓度与过去已经有了很大区别。他小时候读《红楼梦》,读到晴雯跟宝玉临终道别,嘱咐俩人交换贴身衣物,曾感到非常震动。后来又听妈妈说了一件真事,“妈妈小时候在江北,饿得没饭吃,就去投奔江南的亲戚。她的小妹妹送她过江,两人坐在渡口,想着这辈子可能再也见不到了,于是互相交换个东西,就互相换了袜子。”今天已经不可能发生这样的事了,他说,我们没有那么多浓郁的情感要表达,“今天见到一个感情浓郁的人,他通常会被认为有问题。真正日常奔忙的人没有时间跟你谈感情。”格非感慨道,这不是因为今天的人比古代的人冷漠,而是社会发生了很大的变化,让情感的位置发生了偏移。

*(photo:JieMian)两人还谈到了各自小说共有的还乡主题。古尔纳表达,他的作品与许多非洲小说不同,并不能说明他对非洲小说不满意,只能说那些作品与他的经验、观看和理解故乡的方式不同。“很多返乡小说写的都是有能力随时回家的人。在我的小说《赞美沉默》里,主人公的问题是回不去,他怀有某种罪恶感和背叛感,与通常的回归是不一样的。更常见的回归往往是令人安慰的、让人确定的,而不是引发恐惧的。”

古尔纳说,以一种诚恳的态度面对自己的感受是更好的写作方式,从别人没有看到、没有说过的事情中寻找原创性。格非每年都要回老家,他说,一方面只有在家里才会觉得自由无拘,另一方面与母亲也会发生很大的冲突。“她觉得我怎么不想家也不回来,我说我一年回来几次,还不够吗?后来我才理解,她是对的,她是用她的(尺度)来说,她已经八九十岁了,不像我这么忙,唯一能做的事情就是想念儿子。”对于想家与乡愁,古尔纳回应道,“乡愁不是因为远离家乡,而是失去了家乡。”