新加坡是全球数一数二贫富不均的国家 从人民到政府却对弱势视而不见

-

新加坡标志地景鱼尾狮。(Pixabay)(photo:UpMedia)发表探讨当代新加坡贫穷问题的研究时,提到物质的匮乏,有些听众的反应是讲述自己成长过程经历或熟悉的困境。我在一场研讨会上提到一名女性,一家人好几个月无家可归,她的孩子在上学前,必须每天凌晨四点到公共厕所洗澡。说到这里,一名七十多岁的老先生打趣地表示他也每天洗冷水澡,还说那样很舒服,因为新加坡天气炎热;在另一场活动,我谈到有些孩子因为家里有臭虫,夜里难以成眠,导致早上睡过头,无法上学,有人反驳说他小时候家里也有臭虫。

他们之所以这么说,一方面是在开玩笑,不过一部分目的是为了削弱我发言的影响力,他们基本上在暗示洗冷水澡没那么辛苦、家里有臭虫也没那么麻烦,但是事实并非如此。这两人提出的个人特殊习惯或是昔日的浪漫景象,对于我最近几年遇到的人来说,是每天必须面对的状态。每一天,他们看到其他人似乎都「苦尽甘来」、过着舒适的生活,只有他们「落后」。

国家叙述与个人叙述

两人提到的「困顿」,都符合某种特定的故事,而且每年持续出现更多素材支持这套说法,包括展览、海报、电影、网站的宣言和口号、新闻报导。故事层层交叠,不但强化整体结构,也营造出「常识」的形象。在新加坡人心目中,即使是擅长批判性思考的人,这套说法都深植我们的内心、渗入我们的情绪,变成我们个人叙述的一部分,已经很难明确地表达。

我们告诉自己的故事是:在短短几十年内,新加坡成为闪闪发亮的全球化城市;我们以前很穷,现在很有钱;我们缺乏天然资源,现在却想吃什么就吃什么、想买什么就买什么,在这座城市全都找得到;我们以前没受什么教育,现在孩子的标准化测验成绩在全世界名列前茅;我们安全、干净;我们真是太棒了;我们真是太棒了;我们真是太棒了。

为了维持太棒了的状态,我们必须保持移动。移动、行动和流动,这些都不是只为了做表面工夫,而是为了生存。一旦停滞不前,就注定要失败。

这样的叙述有什么意义?那两名男士在研讨会上提到自己的「困顿」,他们那套已经理所当然到不须多做解释的故事,使他们的经历成为一种尊严,而非耻辱。一个人可以自豪地畅谈洗冷水澡,因为他知道自己已经出头了、大家也接受他的成功;一个人可以温馨地回忆家里的臭虫,而非感到羞愧,因为他确信自己已经澈底摆脱贫穷的黑暗日子。国家惊人进步的故事成为他们个人故事的背景,这些人可以宣称自己是光荣胜利的一部分。

我们不禁思考:那些以前和现在没有移动的人,他们的尊严呢?在这套叙述的架构之下,那些停滞不前的人又有什么感受?

*(photo:UpMedia)新加坡在几十年内成为闪闪发亮的全球化城市,但却是数一数二贫富不均的富裕国家(仅次于香港)。(Pixabay)

不平等与贫穷

不平等和贫穷是紧迫的全球问题,也是学者、记者、社运人士、政策制定者、国际治理机构密切关注的议题。 实例证明,这两个问题息息相关,而且政府的作为(和不作为),加上企业的运作方式,都对于加剧或改善问题有深远的影响。

全球不平等的问题日益严峻,国与国之间仍然存在极大的不平等。帝国主义与殖民主义的遗迹,伴随着北半球对资源的垄断、牺牲南半球人民的福祉,仍是现今的现实。社会内部也极度不平等,有些人拥有大量现金和资产,很多人却危在旦夕,其他人似乎已经完全退出比赛;在城市里,也是目前大多数人居住的地方,下述现象历历可见:摩天大楼与贫民窟的对比;大型购物中心与移工宿舍区的对比;家庭帮佣和建筑工人劳动的身躯,与在健身房锻鍊的身体形成对照。

新加坡似乎很晚才意识到所得与财富分配不均的问题,因为我们很难把这些现实纳入进步繁荣的故事里。

在新加坡,由于数据不够完整,因此很难确定不平等和贫穷人口的比例,尽管如此,研究人员根据定量数据分析,发现近几十年来基尼系数(Gini coefficient)的轨迹显示,贫富差距在一九六○年代和一九七○年代稍微缓解,不过从一九八○年代到现在再度恶化。

二○一六年,若不考虑政府转移支付,衡量收入分配的基尼系数为○.四五八,如果纳入政府额外补助与津贴后则是○.四○二。 收入最高的一○%家庭人均月收入(来自受薪工作)为一万二千七百七十三新加坡币(台币二十六万九千三百八十三元),是八一%到九○%家庭的二.一倍(五千九百五十八新加坡币,台币十二万五千六百五十四元);四一%至五○%家庭(二千三百三十九新加坡币,台币四万九千三百三十元)的五.四倍;最低一○%家庭(五百四十三新加坡币,台币一万一千四百五十二元)的二十三倍。在富裕国家中,新加坡是数一数二贫富不均的国家(仅次于香港)。

由于政府没有设定贫穷线标准,我们很难确定新加坡有多少穷人,但是如果按照部分国际组织和学者的定义,也就是收入低于全国收入中位数的一半,大约有五分之一的居民 註更多请注意,官方统计数字不包括居住在新加坡的大批临时性移工,二○一六年有将近一百七十万人,约占总人口的三○%。如果纳入他们的收入,由于大多数是低薪劳工,所得不均和贫困的比例可能更高。 可以定义为贫困人口。

过去三年中,我访谈的对象是位居收入最底层,符合建屋发展局入住租赁组屋资格的家庭。按照建屋发展局设定的标准,这些家庭的月收入不超过一千五百新加坡币(台币三万一千六百三十五元)。他们的处境也许特别糟,不过透过他们的经历,可以帮助我们了解这座现代化国际城市居民必须面对的挑战和不安全感。仔细检视他们的生活,目的不仅在于了解这群收入极低的人,也是为了分析他们的经历,让我们从更广泛的角度理解我们的制度。

*(photo:UpMedia)慈善基金会在新加坡组织的老人共餐。(汤森路透)

唯才是用制度与个人对于价值的叙述

很多人认为促进社会流动的承诺,等于致力缩小贫富差距。许多国家领导人强调,他们竭力提供向上翻身、改善生活的机会:我们不能保证结果一定平等,但是可以保证每个人都能公平地参加竞赛。新加坡政府在推动平等方面,向来侧重于提供类似的机会,也就是所谓的「唯才是用制度」。

透过唯才是用的论述与制度化,大规模向上移动的说法因此缩小到个人层面。

「唯才是用制度」的架构为何?首先是个人可以朝着社会上层移动。这是较为现代的概念,暗示个人的命运脱离家庭。其次,流动可以靠着在正规教育下努力念书而实现,不同于教育普及之前的主要模式:从事商业活动或创业而成功。第三,正规教育制度着重于学术知识与测验这些知识的考试。第四,虽然努力念书很重要,但是成功的元素也包括天生能力,尽管每个人都有成功的机会,但是人与人之间天生就存在不平等,无法借由制度矫正天生智力和才能的不平等。唯才是用制度的一部分,是对学生进行分类、筛选、剔除,并给予学生不同奖励,而考试是主要的分类工具。

因此,唯才是用一部分的脚本是很少受到讨论,却广泛为人接受的层面:这个制度追求的是公平竞争,但是竞争的结果必然导致学历、专业、收入、财富方面的不平等。换句话说,虽然没有任何政治领导人会如此强调,但是唯才是用制度从来不是关于,也没有假装能带来平等的结果。事实上,不平等是唯才是用制度的必然结果。教育制度进行筛选、排序和分级,并认可「最顶层」的学生时,就表示在这个教育制度下成功的人配得上好生活, 隐含的意思就是底层的人配不上。

借由对于唯才是用制度的讨论,并形成制度,大规模向上移动的说法因此在个人层面具体展现。国家成功与个人成就的关联,是很有力的集体和个人的说法,形塑出成功的、正在移动的,以及静止不动的人。回到那两名拿冷水澡和臭虫开玩笑的男士,我们可以说关于社会流动的国家叙述,扎扎实实地嫁接到他们描述自我价值的故事里。

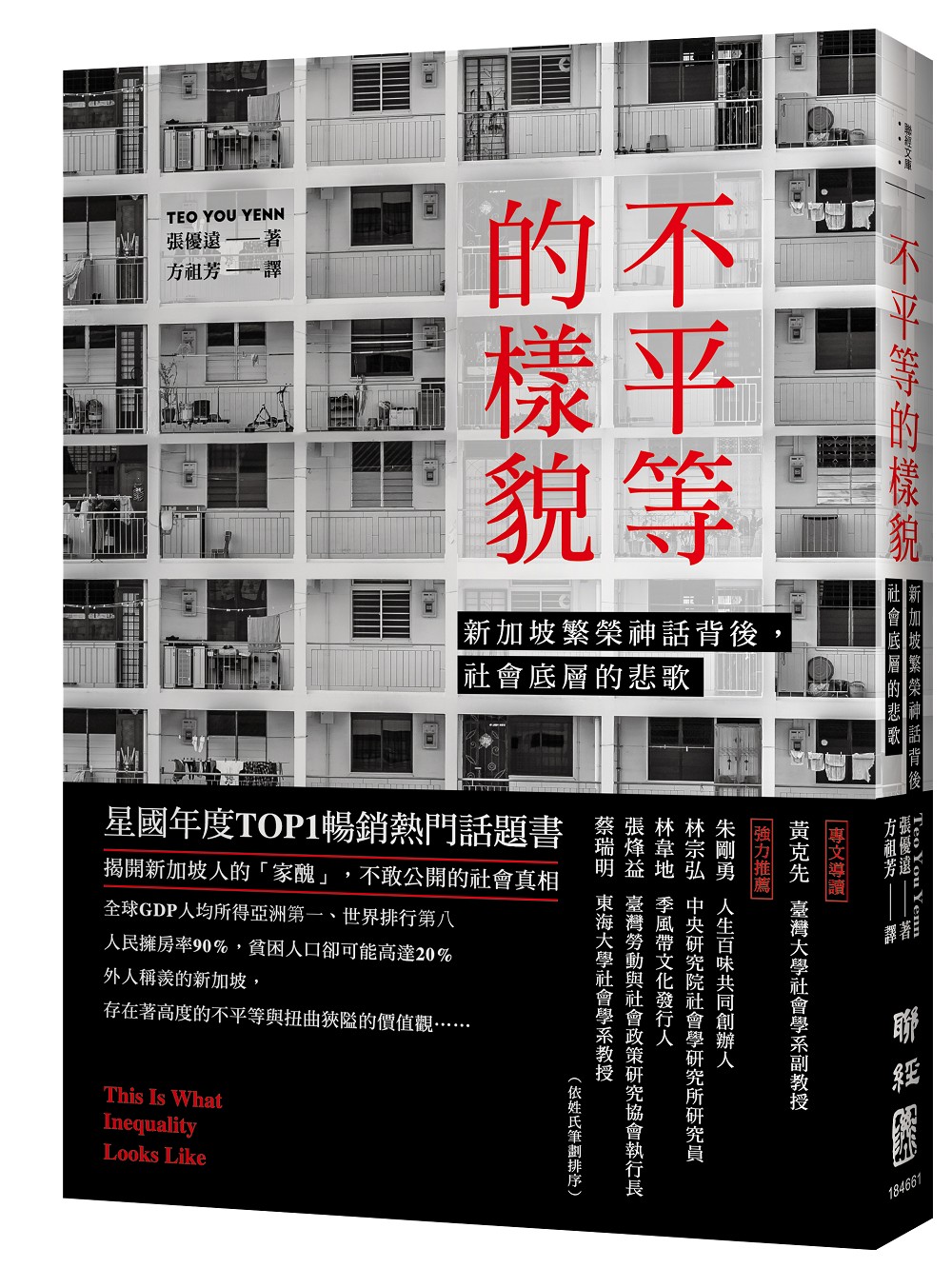

※本文摘取自《不平等的样貌:新加坡繁荣神话背后,社会底层的悲歌》,联经出版。

*(photo:UpMedia)作者简介

张优远(Teo You Yenn)

加州大学柏克莱分校(University of California at Berkeley)社会学博士,目前担任新加坡南洋理工大学副教授兼社会学系主任,曾发表诸多期刊论文、书籍文章与评论,着作包括2011年劳特里奇出版社(Routledge)出版的《新加坡新自由主义道德:家庭政策如何影响国家和社会》(Neoliberal Morality in Singapore: How family policies make state and society)等。她致力于教学,并将研究成果带入公共领域。2013年获颁南洋教育奖(Nanyang Education Award),2016年荣获美国社会学学会性与性别部门(American Sociological Association Sex and Gender Section)的女权学者社会运动家奖(Feminist Scholar Activist Award)。

译者简介

方祖芳

第23届与28届梁实秋文学奖译文组评审奖得主。译作包括《从新主管到顶尖主管》、《新韩国人》、《一生设计》、《创意电力公司》、《消费行为之前的心理学》、《华尔街的猴戏》、《飞行少年》、《走对下一步》等。