谁说一定要按照健全人的方式做艺术和过生活呢?

-

在无障碍艺术论坛的现场(图片来源:主办方)在无障碍艺术论坛的现场(图片来源:主办方)(photo:JieMian)界面新闻记者 | 徐鲁青界面新闻编辑 | 黄月

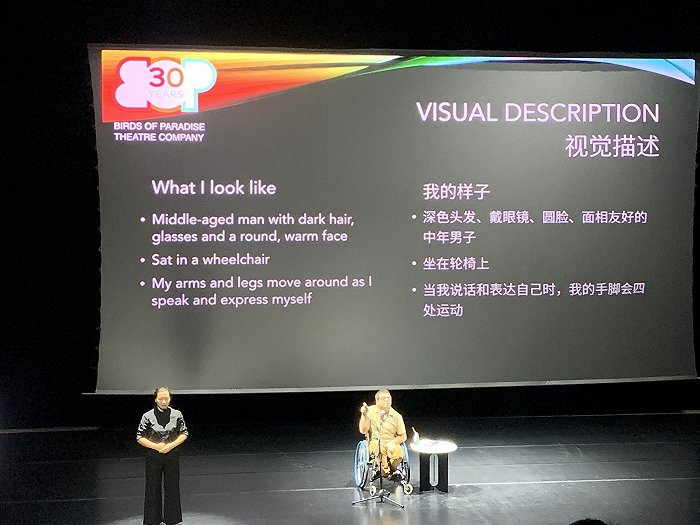

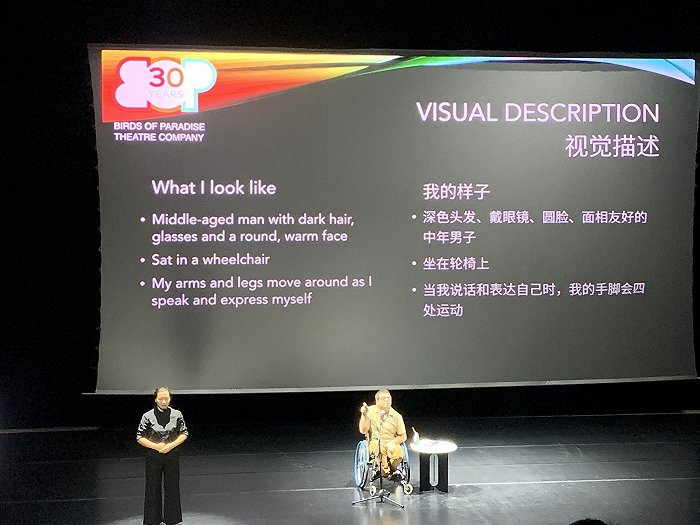

“大家好,我是一个四十岁左右的男人,穿着浅蓝色衬衫,我的头发剪得很短,我有白色的皮肤和蓝色的眼睛。”

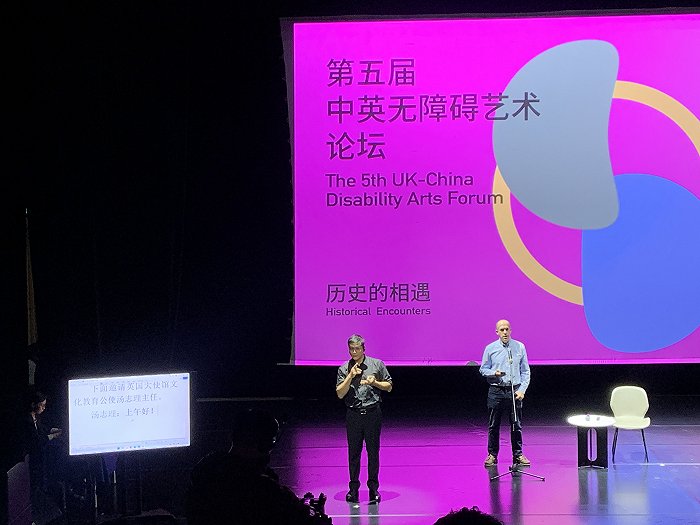

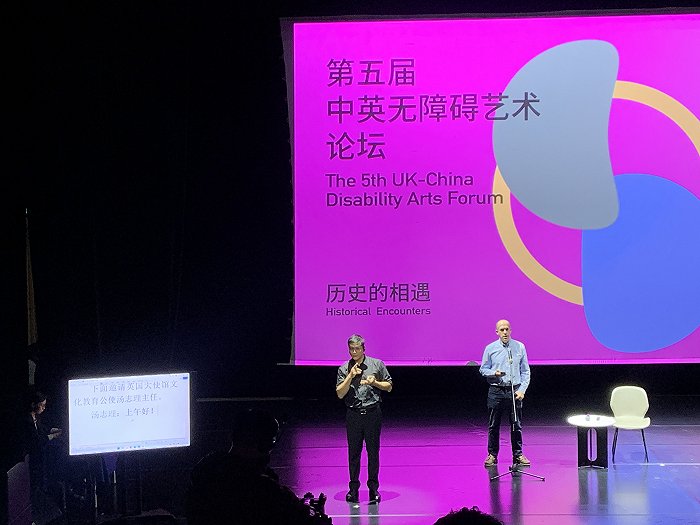

在第五届中英无障碍艺术论坛的开场环节,英国大使馆文化教育公使汤志理如此介绍自己。所有人都在发言中描绘了自己的形象,这是用语言表达的方式帮助视障者获取场景信息。

在日前举办的中英无障碍艺术论坛上,来自无障碍艺术领域的十余位专业人士展开了分享。汤志理指出,无障碍艺术强调的是“身心障碍的社会模式”(social model of disability),这是1983年由英国残障活动家迈克·奥利弗(Michael Oliver)提出的概念——残障是由于当代社会对身体损伤者的忽视,将他们排除在主流社会活动之外所导致的。正如性别是一种社会建构,残障的建构与系统性的社会歧视紧密相关,艺术更是在讨论残障时极少被注意的领域。

*(photo:JieMian)艺术的大门并非对所有人敞开,而这也是探讨无障碍艺术的意义。活动现场的问答环节里,有手语观众起身提问,她的表达被传递需要两个步骤:台上的手语翻译师同时重复她的动作,帮助其他聋人观众看到;另一位翻译把手语转化为声音,让听人观众理解。

在论坛会场,无障碍设施包括中国手语翻译、电子字幕、轮椅座位席以及出口处的无障碍卫生间。实际上,这些平日很少见到的配套设施只是身心障碍人士参与现场活动的最低需求。相关工作人员告诉界面文化,由于会场座位可以伸缩调整,轮椅座位席的要求并不需要很多改动,但出口处的无障碍卫生间是临时加设的。

*(photo:JieMian)几乎每个人都会经历暂时或长期的残障

文化艺术机构“身身不息”的创始人葛慧超认为,探讨残障艺术家创作空间的前提,是看到社会是基于健全中心主义(Ableism)来设计的——健全中心主义,指的是公众、政策制定者、教育者普遍地将身心障碍排除在参与之外,把有障碍的人看作“不正常”,并认为他们缺乏某些感知的能力,比如无法工作、智力有限、没有性生活等。

来自英国的天堂鸟剧团参与了演讲与圆桌讨论,他们致力于推广身心障碍艺术家的演出。剧团艺术总监罗伯特·索夫利·盖尔谈到,打破健全中心主义实际上和所有人都相关,没有人能永远保持健全——几乎每个人都可能在生命的某个时点经历暂时或长期残障;无障碍设施也并非只面向残障人群,社会所有人都可能对它们有需求:生病的时候、拉大件行李的时候、年老的时候……相比于普遍观念中认为残障是一种固定的、边界分明的身份,事实上它更是一种流动的特征。

天堂鸟剧团的作品《不要泡茶》是一部关于政府如何对待身心障碍公民的戏剧作品。故事中,福利评估人员到残障者克里斯家中确认她是否适合工作,并用傲慢的测量方式评估其残障程度。罗伯特介绍,这些情节以社群伙伴们的生活经历为灵感创作。剧团另一部作品是一部约会喜剧,反抗了大众对于残障人士的刻板印象——残障人士没有爱情更没有喜剧,他们的生活和性无关。

*(photo:JieMian)莫倩婷参与制作过多部无障碍戏剧。她提到,很多时候残障艺术在表演上并没有太多话语权,因此她在戏剧中尝试大量使用即兴,让演员自己决定在舞台上做什么,“如果在艺术里面我们都包容不了,社会上会更难包容。”

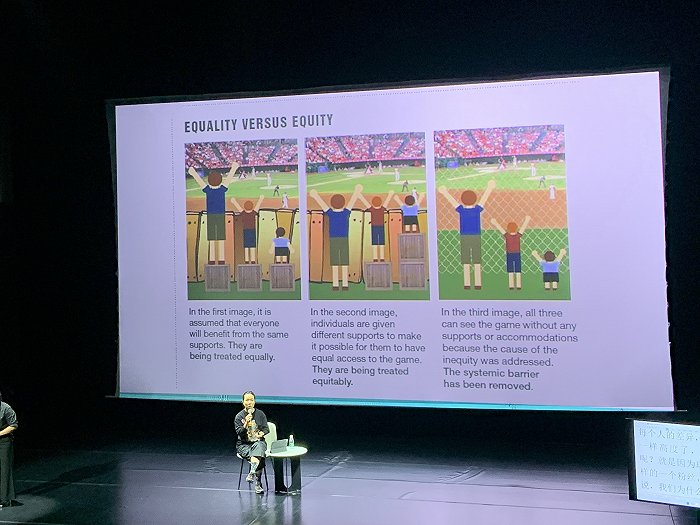

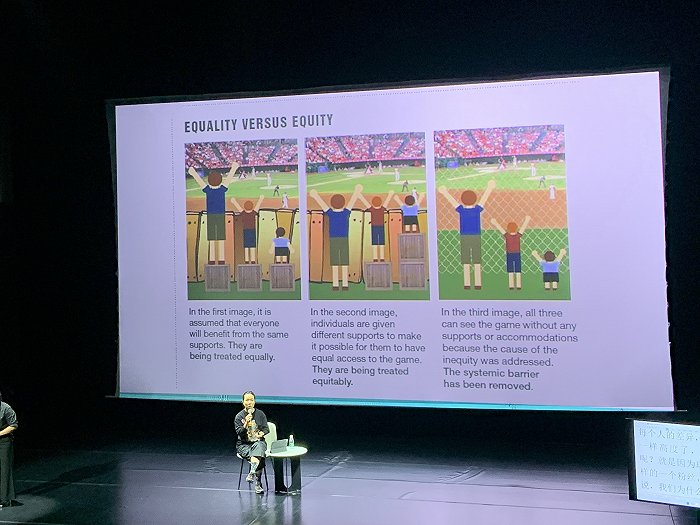

她探讨了对公平的不同认识。机会平等与结果平等被讨论得更多,许多人认为好的公平是根据每个人不一样的身高提供不一样的台阶,使人人都能看到球赛。但莫倩婷指出,虽然人们变得一样高了,但这并没有真正承认他们之间的差异——我们是不是可以拿掉球场的围栏呢?既尊重每个人的独特性,又可以同时享受球赛。她希望无障碍艺术可以创造这样的空间。

*(photo:JieMian)艺术何时可以无障碍?

视频博主、轮椅使用者赵红程在现场分享了她主演的戏剧《请问最近的无障碍厕所在哪里?》时的经验。在出演之前,她从来没有想过会和戏剧行业有什么关系,除了曾在一期无障碍测评视频中把上海某家剧院列入黑榜。去看演出的她询问工作人员无障碍厕所,工作人员回复道:您穿纸尿裤是不是会比较方便?

作为观众,坐轮椅的她常常在剧场里找不到轮椅席位、电梯、无障碍卫生间等配备设施。“整个行业对残障群体都是不了解的,工作人员并不知道怎么回应一个坐轮椅的观众。”轮到她成为演员时,为了顺利排练,剧组在上海寻找了许久配备了无障碍设施的剧院。她此前从未在舞台上见过坐轮椅的演员,而参与演出后台工作的身心障碍人士同样少见。排演完《请问最近无障碍厕所在哪里》之后,她希望用无障碍表演倒推演出场地的设施建设。

*(photo:JieMian)莫倩婷也分享了澳门剧场的情况,虽然基础的设施好像都有配备——比如澳门最正规的剧院配备了轮椅座位——但只有两个,“更像是为了表面立场设置的”。独立艺术工作者傅琳也提到,很多地方虽然配备了无障碍厕所,但到后来会变成堆杂物的地方,无障碍卫生间的栏杆也存在尺寸不对等问题。

此外,现场多位艺术家都强调,创作无障碍艺术时首先要考虑的是艺术价值本身,而非无障碍艺术作品;并认为应该把无障碍艺术放入主流艺术平台的视野,比如作为共融单元进入国际艺术节的平台,而不仅仅是单独作为无障碍的艺术来推广。如何让关心残障议题以外的人群,和这些艺术作品发生连接,是值得思考的问题。

论坛结束后,界面文化(ID: booksandfun)采访了莫倩婷,与她进一步探讨了无障碍艺术的创作细节。

*(photo:JieMian)莫倩婷:

“残疾”强调医学的疾病化,而“残废”则有情感上的贬损,这两者都将身心障碍视为个人问题。我们希望更强调“障”的存在,把重点放在外部环境缺失而产生的障碍上——是社会没有能够满足这些群体的需求,他们被排斥在主流社会活动之外,产生了生活的种种障碍。

莫倩婷:

最大的障碍在于缺乏接触艺术的机会。我们似乎认为他们只能从事清洁工作或在工厂做打包工,因为我们觉得这是他们最能嵌入社会系统的方式。他们没有展示自己的机会,也意识不到可以有其他选择。

此外我认为时间也是一个阻碍因素。在城市生活里,我们拥有很固定的生活模式,每天以一定的节奏前进。追求速度和效率似乎成为每个人都要追求的目标,但这是谁的标准?为什么要这么快?身心障碍者的步调与这个标准不同,我觉得真正的平等是尊重他们的步调,而不是直接将标准强加给他们。

当然,这些都是需要训练的。现在的问题是,我们在公共空间中很少能见到身心障碍者,有障碍的人和没有障碍的人完全是分开的,缺乏相互了解的机会。比如澳门,尽管是很小的地方但仍然存在区域划分,澳门北区的租金比较低,人口密度更高,很多福利机构设施都在那一片,身心障碍人士也更多。然而设施都集中在同一区域和街道上,使得他们难以到其他地方,被“困”在一个区域里。

因为没有看到、缺乏了解,我们会觉得残障者讲话好像很慢,对这种慢没有耐心。但我们为什么觉得所有人都该以某种方式说话才对呢?

*(photo:JieMian)据我了解,这些剧团在瑞士、美国、澳洲肯定都不是主流,但是他们会被作为一个职业剧团看待,这就意味着身心障碍者有选择演员作为职业的机会。但在澳门,我们的步调确实落后很多,大多数演出还带有一种福利属性。

我觉得审美本身就是一个有政治性的东西——什么应该看?什么值得放在舞台上最中心?什么应该在大家视野的中心?无障碍艺术对它是一个挑战。

在英美戏剧界,学术上在研究一种叫Relax Performance的形式,不只是舞台上的演员可以有特殊的需要,观众也会有。Relax指的是剧场的规则是可以松动的,你去看一个Relax Performance,可能旁边的观众不一定很安静,他们可能有身心障碍,可能会发生声音、随时拍手或走动。Relax Performance主要是说,我们很习惯乖乖坐着看台上发生的东西,但一定要这样吗?如果舞台上的审美可以被松动的话,为什么观众席上所谓的规则不可以呢?

我觉得事情总有一些阶段,可能我们要先了解自己,了解自己在社会的定位,然后才可以扩展到更多的讨论,就像我们一定是从自己为中心去讨论社会现象的,所以这是不可避免的一个阶段,自身的处境确实是首先想说的话。

我在澳门接触到的身心障碍者表演,要不然就是让观众觉得表演者很惨,要不然就是舞台上很开心地摇一些小彩旗唱歌,表达我们也生活得很好。但身心障碍者也可以演哈姆雷特,也可以在舞台上杀人、犯罪。他们也可以演绎出自己的欲望、爱恨、善良,以及很刻薄很凉薄的人性。

*(photo:JieMian)我觉得戏剧首先是用身体在表达,表演的核心就是这个人本身——关于人的身体自主性,不管是肢体的、声音的,还是人作为整体的存在。

还有就是戏剧是一个转化(Transformative)的艺术,我们演一个角色、跳一个舞,或者在台上做一个即兴,其实我们会经历一个过程,经历之后人会有所转变,会慢慢了解到自己和扮演的角色是互相共生的关系。我们可能会透过表演去了解自己,而了解自己也会帮助我们去演一个角色。

不管做什么样的戏剧,前提都是演员要同意。如果我安排他们这样,他们不愿意,那就是有问题的。但我觉得如果是我们有共识的,就不会有太大问题。

比方说我们有一个演员阿来,有一段演出是他要在舞台上讲话,我们平时有手语翻译,但因为他说话手语翻译听不太清楚,而且每次都是即兴的,那怎么办呢?我们和他接触比较久,知道他发某个音代表了什么意思,所以我们就想,要不要在他说话和手语中间,再加上一层翻译,可以告诉手语翻译他在说什么。后来我们尝试了一下,还是决定不要这样,因为本来这个段落就是给他的表达的,所有人都以为他不会讲话,这一段就是他自己在舞台上讲自己的话,如果我们让翻译在那个时刻加进来,我们反而是在凸显他就是做不到。

因为即兴不会被教导要怎么做,TA会知道方法,但如何选择最后的呈现是自主的。即兴并不是你想要做什么就做什么,爵士乐就是即兴的,乐手之间也会互相倾听和配合,这是可以被训练和被教授的。它一定是自主的,每一次都是不一样的。

戏剧即兴可以让演员自己做决定,他如果想要出来做某一个动作就做出来,当然不一定好看,就像爵士乐有时候不一定好听,但那不是重点,重点是他们自己在做选择。

*(photo:JieMian)有非常多的时候,我一直在学习。在传统的理解里,导演是一个关于“manipulation”(操控)的艺术,但在无障碍戏剧的语境里,我发现我没有办法“操控”。比如我对一个演员说转圈比较好,但TA没有做,或是我沟通多次后TA还是选择自己的方式。以前我会失望,但后来我想,为什么我的想法才是最好的呢?可能就不是的,怎么可以在不掌控的同时,让这件事情还是在一定的范围里去流动?有时候这些流动可能超过了我的计划,但这也是很有趣的地方。

(图片除注明外均由本文记者徐鲁青拍摄)

界面新闻记者 | 徐鲁青界面新闻编辑 | 黄月

“大家好,我是一个四十岁左右的男人,穿着浅蓝色衬衫,我的头发剪得很短,我有白色的皮肤和蓝色的眼睛。”

在第五届中英无障碍艺术论坛的开场环节,英国大使馆文化教育公使汤志理如此介绍自己。所有人都在发言中描绘了自己的形象,这是用语言表达的方式帮助视障者获取场景信息。

在日前举办的中英无障碍艺术论坛上,来自无障碍艺术领域的十余位专业人士展开了分享。汤志理指出,无障碍艺术强调的是“身心障碍的社会模式”(social model of disability),这是1983年由英国残障活动家迈克·奥利弗(Michael Oliver)提出的概念——残障是由于当代社会对身体损伤者的忽视,将他们排除在主流社会活动之外所导致的。正如性别是一种社会建构,残障的建构与系统性的社会歧视紧密相关,艺术更是在讨论残障时极少被注意的领域。

*(photo:JieMian)艺术的大门并非对所有人敞开,而这也是探讨无障碍艺术的意义。活动现场的问答环节里,有手语观众起身提问,她的表达被传递需要两个步骤:台上的手语翻译师同时重复她的动作,帮助其他聋人观众看到;另一位翻译把手语转化为声音,让听人观众理解。

在论坛会场,无障碍设施包括中国手语翻译、电子字幕、轮椅座位席以及出口处的无障碍卫生间。实际上,这些平日很少见到的配套设施只是身心障碍人士参与现场活动的最低需求。相关工作人员告诉界面文化,由于会场座位可以伸缩调整,轮椅座位席的要求并不需要很多改动,但出口处的无障碍卫生间是临时加设的。

*(photo:JieMian)几乎每个人都会经历暂时或长期的残障

文化艺术机构“身身不息”的创始人葛慧超认为,探讨残障艺术家创作空间的前提,是看到社会是基于健全中心主义(Ableism)来设计的——健全中心主义,指的是公众、政策制定者、教育者普遍地将身心障碍排除在参与之外,把有障碍的人看作“不正常”,并认为他们缺乏某些感知的能力,比如无法工作、智力有限、没有性生活等。

来自英国的天堂鸟剧团参与了演讲与圆桌讨论,他们致力于推广身心障碍艺术家的演出。剧团艺术总监罗伯特·索夫利·盖尔谈到,打破健全中心主义实际上和所有人都相关,没有人能永远保持健全——几乎每个人都可能在生命的某个时点经历暂时或长期残障;无障碍设施也并非只面向残障人群,社会所有人都可能对它们有需求:生病的时候、拉大件行李的时候、年老的时候……相比于普遍观念中认为残障是一种固定的、边界分明的身份,事实上它更是一种流动的特征。

天堂鸟剧团的作品《不要泡茶》是一部关于政府如何对待身心障碍公民的戏剧作品。故事中,福利评估人员到残障者克里斯家中确认她是否适合工作,并用傲慢的测量方式评估其残障程度。罗伯特介绍,这些情节以社群伙伴们的生活经历为灵感创作。剧团另一部作品是一部约会喜剧,反抗了大众对于残障人士的刻板印象——残障人士没有爱情更没有喜剧,他们的生活和性无关。

*(photo:JieMian)莫倩婷参与制作过多部无障碍戏剧。她提到,很多时候残障艺术在表演上并没有太多话语权,因此她在戏剧中尝试大量使用即兴,让演员自己决定在舞台上做什么,“如果在艺术里面我们都包容不了,社会上会更难包容。”

她探讨了对公平的不同认识。机会平等与结果平等被讨论得更多,许多人认为好的公平是根据每个人不一样的身高提供不一样的台阶,使人人都能看到球赛。但莫倩婷指出,虽然人们变得一样高了,但这并没有真正承认他们之间的差异——我们是不是可以拿掉球场的围栏呢?既尊重每个人的独特性,又可以同时享受球赛。她希望无障碍艺术可以创造这样的空间。

*(photo:JieMian)艺术何时可以无障碍?

视频博主、轮椅使用者赵红程在现场分享了她主演的戏剧《请问最近的无障碍厕所在哪里?》时的经验。在出演之前,她从来没有想过会和戏剧行业有什么关系,除了曾在一期无障碍测评视频中把上海某家剧院列入黑榜。去看演出的她询问工作人员无障碍厕所,工作人员回复道:您穿纸尿裤是不是会比较方便?

作为观众,坐轮椅的她常常在剧场里找不到轮椅席位、电梯、无障碍卫生间等配备设施。“整个行业对残障群体都是不了解的,工作人员并不知道怎么回应一个坐轮椅的观众。”轮到她成为演员时,为了顺利排练,剧组在上海寻找了许久配备了无障碍设施的剧院。她此前从未在舞台上见过坐轮椅的演员,而参与演出后台工作的身心障碍人士同样少见。排演完《请问最近无障碍厕所在哪里》之后,她希望用无障碍表演倒推演出场地的设施建设。

*(photo:JieMian)莫倩婷也分享了澳门剧场的情况,虽然基础的设施好像都有配备——比如澳门最正规的剧院配备了轮椅座位——但只有两个,“更像是为了表面立场设置的”。独立艺术工作者傅琳也提到,很多地方虽然配备了无障碍厕所,但到后来会变成堆杂物的地方,无障碍卫生间的栏杆也存在尺寸不对等问题。

此外,现场多位艺术家都强调,创作无障碍艺术时首先要考虑的是艺术价值本身,而非无障碍艺术作品;并认为应该把无障碍艺术放入主流艺术平台的视野,比如作为共融单元进入国际艺术节的平台,而不仅仅是单独作为无障碍的艺术来推广。如何让关心残障议题以外的人群,和这些艺术作品发生连接,是值得思考的问题。

论坛结束后,界面文化(ID: booksandfun)采访了莫倩婷,与她进一步探讨了无障碍艺术的创作细节。

*(photo:JieMian)莫倩婷:

“残疾”强调医学的疾病化,而“残废”则有情感上的贬损,这两者都将身心障碍视为个人问题。我们希望更强调“障”的存在,把重点放在外部环境缺失而产生的障碍上——是社会没有能够满足这些群体的需求,他们被排斥在主流社会活动之外,产生了生活的种种障碍。

莫倩婷:

最大的障碍在于缺乏接触艺术的机会。我们似乎认为他们只能从事清洁工作或在工厂做打包工,因为我们觉得这是他们最能嵌入社会系统的方式。他们没有展示自己的机会,也意识不到可以有其他选择。

此外我认为时间也是一个阻碍因素。在城市生活里,我们拥有很固定的生活模式,每天以一定的节奏前进。追求速度和效率似乎成为每个人都要追求的目标,但这是谁的标准?为什么要这么快?身心障碍者的步调与这个标准不同,我觉得真正的平等是尊重他们的步调,而不是直接将标准强加给他们。

当然,这些都是需要训练的。现在的问题是,我们在公共空间中很少能见到身心障碍者,有障碍的人和没有障碍的人完全是分开的,缺乏相互了解的机会。比如澳门,尽管是很小的地方但仍然存在区域划分,澳门北区的租金比较低,人口密度更高,很多福利机构设施都在那一片,身心障碍人士也更多。然而设施都集中在同一区域和街道上,使得他们难以到其他地方,被“困”在一个区域里。

因为没有看到、缺乏了解,我们会觉得残障者讲话好像很慢,对这种慢没有耐心。但我们为什么觉得所有人都该以某种方式说话才对呢?

*(photo:JieMian)据我了解,这些剧团在瑞士、美国、澳洲肯定都不是主流,但是他们会被作为一个职业剧团看待,这就意味着身心障碍者有选择演员作为职业的机会。但在澳门,我们的步调确实落后很多,大多数演出还带有一种福利属性。

我觉得审美本身就是一个有政治性的东西——什么应该看?什么值得放在舞台上最中心?什么应该在大家视野的中心?无障碍艺术对它是一个挑战。

在英美戏剧界,学术上在研究一种叫Relax Performance的形式,不只是舞台上的演员可以有特殊的需要,观众也会有。Relax指的是剧场的规则是可以松动的,你去看一个Relax Performance,可能旁边的观众不一定很安静,他们可能有身心障碍,可能会发生声音、随时拍手或走动。Relax Performance主要是说,我们很习惯乖乖坐着看台上发生的东西,但一定要这样吗?如果舞台上的审美可以被松动的话,为什么观众席上所谓的规则不可以呢?

我觉得事情总有一些阶段,可能我们要先了解自己,了解自己在社会的定位,然后才可以扩展到更多的讨论,就像我们一定是从自己为中心去讨论社会现象的,所以这是不可避免的一个阶段,自身的处境确实是首先想说的话。

我在澳门接触到的身心障碍者表演,要不然就是让观众觉得表演者很惨,要不然就是舞台上很开心地摇一些小彩旗唱歌,表达我们也生活得很好。但身心障碍者也可以演哈姆雷特,也可以在舞台上杀人、犯罪。他们也可以演绎出自己的欲望、爱恨、善良,以及很刻薄很凉薄的人性。

*(photo:JieMian)我觉得戏剧首先是用身体在表达,表演的核心就是这个人本身——关于人的身体自主性,不管是肢体的、声音的,还是人作为整体的存在。

还有就是戏剧是一个转化(Transformative)的艺术,我们演一个角色、跳一个舞,或者在台上做一个即兴,其实我们会经历一个过程,经历之后人会有所转变,会慢慢了解到自己和扮演的角色是互相共生的关系。我们可能会透过表演去了解自己,而了解自己也会帮助我们去演一个角色。

不管做什么样的戏剧,前提都是演员要同意。如果我安排他们这样,他们不愿意,那就是有问题的。但我觉得如果是我们有共识的,就不会有太大问题。

比方说我们有一个演员阿来,有一段演出是他要在舞台上讲话,我们平时有手语翻译,但因为他说话手语翻译听不太清楚,而且每次都是即兴的,那怎么办呢?我们和他接触比较久,知道他发某个音代表了什么意思,所以我们就想,要不要在他说话和手语中间,再加上一层翻译,可以告诉手语翻译他在说什么。后来我们尝试了一下,还是决定不要这样,因为本来这个段落就是给他的表达的,所有人都以为他不会讲话,这一段就是他自己在舞台上讲自己的话,如果我们让翻译在那个时刻加进来,我们反而是在凸显他就是做不到。

因为即兴不会被教导要怎么做,TA会知道方法,但如何选择最后的呈现是自主的。即兴并不是你想要做什么就做什么,爵士乐就是即兴的,乐手之间也会互相倾听和配合,这是可以被训练和被教授的。它一定是自主的,每一次都是不一样的。

戏剧即兴可以让演员自己做决定,他如果想要出来做某一个动作就做出来,当然不一定好看,就像爵士乐有时候不一定好听,但那不是重点,重点是他们自己在做选择。

*(photo:JieMian)有非常多的时候,我一直在学习。在传统的理解里,导演是一个关于“manipulation”(操控)的艺术,但在无障碍戏剧的语境里,我发现我没有办法“操控”。比如我对一个演员说转圈比较好,但TA没有做,或是我沟通多次后TA还是选择自己的方式。以前我会失望,但后来我想,为什么我的想法才是最好的呢?可能就不是的,怎么可以在不掌控的同时,让这件事情还是在一定的范围里去流动?有时候这些流动可能超过了我的计划,但这也是很有趣的地方。

(图片除注明外均由本文记者徐鲁青拍摄)