四名美国人在中国吉林被刺伤后(视频)

-

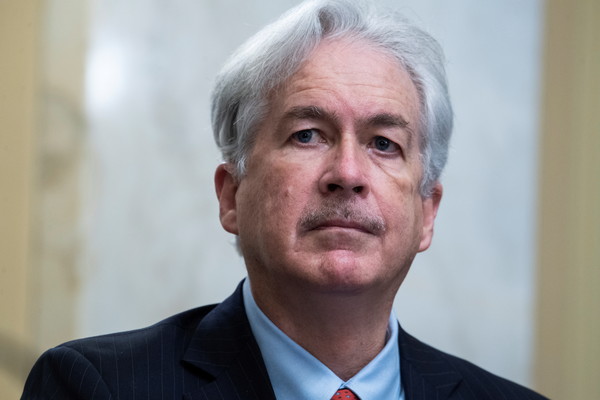

6月10日近午,四名美国教师在中国吉林市被人刺伤,据当地警方所称,是因「发生碰撞」导致了冲突。(图片取自X平台@whyyoutouzhele)(photo:UpMedia)6月10日近午,四名美国教师在吉林市被人刺伤。犯罪嫌疑人已被抓获,据当地警方的最新通报,此事的原委是:「崔某某(男,55岁,吉林市龙潭区人)在北山公园走路时与一名外籍人士发生碰撞,遂持刀刺伤该外籍人士和三名同行外籍人士,以及上前阻止其行兇的一名中国籍游客。」

不难推断,这份字斟句酌的通报旨在弱化此事的严重性,「发生碰撞」的说法至少显得这是一起非预谋的偶发事件,然而,这里面还有许多疑问:为什么一个人会随身带刀去公园?「碰撞」又是谁碰撞了谁?若只是凑巧冲突,为什么刺伤一人之后还要继续刺伤另外三名同行外籍人士?

这两天群里聊起,不止一位群友的反应都是「义和团又回来了」,这种袭击老外之举,很容易召唤起相应的历史记忆。当然,行兇的具体动机还有待查明,但真正令人忧虑的还不是事件本身,而是大众对事件的反应。

点击上图播放视频

虽然有不少人质疑「谁出门随身带刀」,认定还有内情,但对一些人来说,对「内情」的理解也不一样:「一定有内情。要不不可能无缘无故伤人,再说还是对方人多的情况下。」

在「介面新闻」的相关报导底下,高赞(数)留言都是这样:

「应该实事求是,不能崇洋媚外。」

「不是互殴吗?」

「一挑四,还赢了,老外战斗力不行啊。」

「4名美国佬、都是美国佬,肯定说中国坏话来着,只不过没有想到身边一个中国人听得懂英语。」

「一名中国游客和4名外籍教师,这么写才合适。本国人最重要。」

还有人认为,这事幸好发生在中国,要是换位思考,中国人在美国得不到这样的待遇:

「有几个中国人在美国没有被抢劫过?这只是双方发生肢体碰撞,然后引发的斗殴事件,美国人战败受伤罢了。有刀具算什么,估计在美国就是枪战事件了。」

「中国人如果在美国被刺,会不会这么快就出警抓捕嫌疑犯,这个问题值得中国人反思。」

在「环球网」的报导底下,有一位直接给出了结论:「肯定是老外仗着美国身份冲撞了同胞,希望早日释放有民族气节的中国人。」

在现已消失的一条视频(影片)底下,还有这么两条让我印象颇深的高赞留言:「会不会是这四个美国人自导自演的?」「一定是日本人假扮成行兇者!」

所有这些留言的一个共同之处,就是假定「我们」是清白无辜的,甚至都不愿意和行兇者划清界线,而倾向于轻描淡写地将之看作「互殴」,又或干脆是对方仗势欺人在先——他们也唤起了历史记忆,但不是义和团狂热排外的那些,而是近代受洋人欺辱的那些,既然如此,仇外攻击就是正当的。

为什么在经历了四十年的繁荣进步之后,出现的一幕竟是「义和团重来」?

无数知识份子对这个问题或是想不通,或是懒得想,就只简单归结为一个退化论现象:由于某种神秘的合力,发生了肉眼可见的「愚昧倒退」。但问题要是这么简单就好了。

真正值得恐惧和警惕的地方在于:这不是偶然的异常倒退,而恰是我们这个演进过程中正常的结果。正因高歌勐进的长期繁荣强大,催生了一种可以理解的强烈自豪感,这又势必让一些国人产生一种补偿心理:以前是迫不得已,但现在都强大了,为什么还要像以前那样对洋人那么客气?

尽管从理论上说,这像是一种「拨乱反正」,但这一不小心就会用力过勐。就像大正时期的日本少壮派,嫌恶明治维新的「鹿鸣馆时代」不免崇洋媚外,是「国风黑暗时期」,而现在他们不仅要争取平起平坐,还要蔑视「美英鬼畜」,不然无从发洩他们郁积已久的力比多。

正因此,将这次的事件简单看作「回潮」还是「愚昧排放地方才发生的事」,都可能会让我们产生致命的误判,这是时代气候使然。

事实是,这样的情绪到处暗潮涌动。五月底复旦大学开国际学术会议,有个80多岁的美国泰斗,上计程车搬行李去机场,动作稍慢了,听说也遭复旦皇冠酒店的保安当场大骂「不要以为你是美国人」。正如说起此事的友人所言,这两件事「性质是一样的,只是吉林动刀了」。

之前我就意识到,中国人那种「国内最安全,国外处处危险」的普遍心态,隐含着一种自我封闭的冲动,但现在看来,我当时少考虑了一点,那就是:这种自我封闭不仅仅是「自己不想出去」,有些极端者还可能表现为「不欢迎外人进来」。

也许这些人无法理解的一点是:他们这样看似极力捍卫「我们」的利益,但最终反而会损害中国利益。尽管内情还有待釐清,但四位外籍教师被刺伤、周围无人救助、大众对事件的反应……凡此等等,要让外媒相信中国是一个对外友好的国家,至少将花费很多额外努力。

1891年,俄国皇子到访日本,在琵琶湖畔的大津被日本员警津田三藏用刀砍伤,起因是当时日俄关系紧张,到处流传俄国皇子来访「是来为侵略日本探察敌情」的流言。「大津事件」发生后,明治天皇亲自登门道歉,日本政府为消除事件影响,有意重判,但大审院院长儿岛惟谦坚持作出无期徒刑判决,青木外相、山田法相、西乡内相辞职。

查攸吟在《日俄战争:开战背景及海战始末》中谈到了此事:

这一事件却因为出人意料的审判结果,而有一个令人始料未及的副产品——由于日本法官在审理中表现出来的司法独立精神,以及不畏于政府压力的勇气,使此前对日本法律毫无信任可言的欧洲人逐渐认识到,此时的日本已不再是当初那个会命令伤害了外国人的凶徒排队在受害者面前切腹自裁的「野蛮国家」了。由此为开始,各个和日本签署有不平等条约的西方国家逐步放松了对领事裁判权的把握,最终将司法权力完全交付给了日本政府。

这可能与中国人印象中对列强的印象有所不同,洋人要求的未必是「往死里严惩兇手」,而是符合一个现代文明国家的应有标准。

我们现在也在上这么一课:事件究竟产生什么影响,并不取决于事件本身,而取决于我们如何反应。如果要谋求对等的待遇,那最好的办法就是不卑不亢地公平待人。关起门来自我陶醉并不是出路,世界当然离不开中国,但中国更不能失去世界。(本文转载自《中国数字时代》)