祖父留下「不信医药」的家训 让清朝名臣曾国藩终生都在为吃不吃药挣扎

-

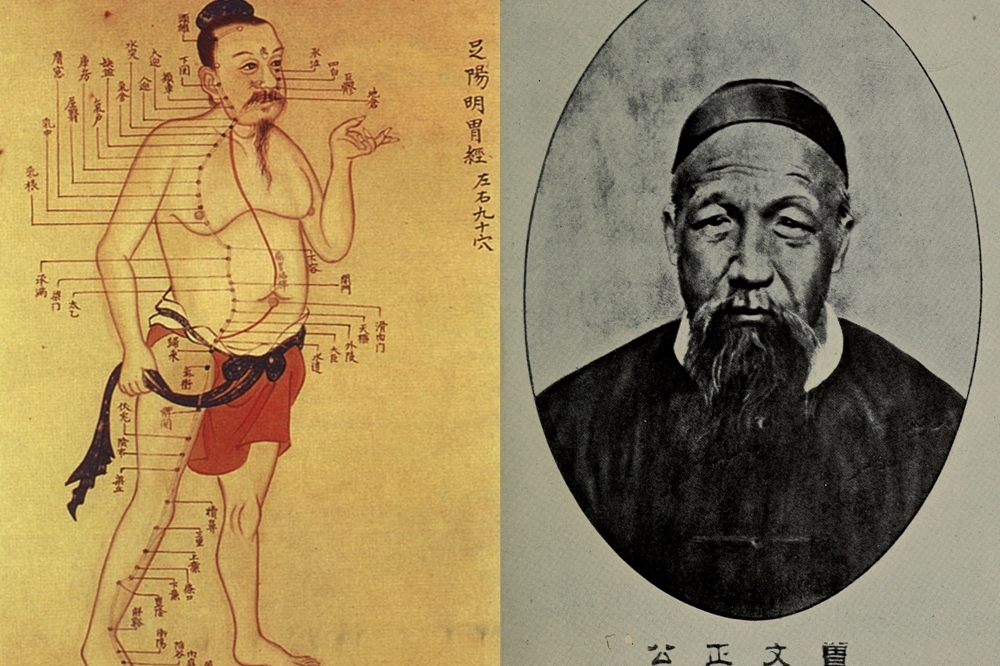

曾国藩(右)与中医穴道图表(图片取自维基百科)(photo:UpMedia)「有病不治,常得中医。」其语源于《汉书.艺文志》的「经方」序:

大意是说适宜的方剂虽能恢复机体的平衡和健康,但误用经方则会伤及人体内的精气;鑑于病象复杂,良医难求,庸医遍地,误用经方的概率很高,因此有了疾病不去治疗,依靠自身机能恢复,其实是符合医理的,至少相当于得到了中等水准的医治 。这无疑是从防愚医之弊的角度所发,不过在社会上也有相当普遍的接受基础,以至变成了一则民谚。

曾国藩(一八一一—一八七二)的祖父曾玉屏(号星冈),就留下过「不信医药,不信僧巫,不信地仙」的家训。咸丰十年十二月二十四日,曾国藩致乃弟曾国潢的信中云:「吾祖星冈公在时,不信医药,不信僧巫,不信地仙,此三者,弟必能一一记忆。今我辈兄弟亦宜略法此意,以绍家风。」

其实数日前,曾国藩已在日记中 记述此事,并痛悔自己不能继志,表示今后要与诸弟一起恢复家风:

果然,此后数月,他不再服食补药:「前此二月,不服鹿茸丸,反得安睡。」(咸丰十一年二月十二日记)不过,曾国藩的勿药之梦并没有贯彻如一,对于服药不服药,他其实有过反复,当疾病的痛苦使其无法忍耐时,为了减轻痛苦,他什么法子都愿意尝试,医药当然也属于重要的备选项之一。

咸丰十一年,他的癣疮之症大发,全身奇痒无比,爬搔至皮肤糜烂,生趣萧然,其日记载:「疮痒异常,意趣萧索,盖体气衰颓,日少欢悰也。」(四月二十日)「遍身疮痒,寂然寡欢。」(四月二十三日)「余以遍体疮痒,两手作疼,不能作一事,终日愁闷而已。」(四月二十五日)「余遍身疮痒,坐卧不安。」(四月二十七日)

「日内疮痒异常,几与道光二十六年癣盛时同一苦况,治官事深以为苦。」(五月初五日) 「疮痒,爬搔不能少停。……是夜,通夕不成眠,疮痒,迥异寻常。」(五月初九日)「余向来怕热,近年尤甚,今年遍身生疮癣热毒,本日酷热,几若无以自存活者。」(五月十七日)

「遍身痛痒,几无完肤,意思萧瑟,若有不自得者,彻夜不能成寐。」(五月二十一日)「手不停爬,两手两臀皆烂而痛。」(五月三十日)「臀痛不能坐,手痒不能动,故诸事废阁。」(六月初二日)「癣痒异常,手不停爬,左腿已爬搔糜烂,皮热作疼……近日,疮微痊而癣又作,悉身无完肤,意绪凋疏。」(六月二十二日)实是苦不堪言,痛不欲生。

坚持到十月,曾国藩终于开始服药,并对其效验表示有所相信:「连日疮痒,如有芒刺者。本日,开方服归芍地黄汤,而参以吉林参一钱。」(十月十八日)「睡后,颇能成寐,或服地黄之故耶。」(十月十九日)「睡颇成寐,四更未醒。身上虽痒,而不似前此之若有芒刺者,殆服药有验耳。」(十月二十日)

「睡不成寐,连日服药,身上奇痒略癒,而不能安寝如故。」(十月二十三日)「二更三点睡,略能成寐,或二日服生地之效。」(十月二十七日)「坐次确睡,即有成寐之意,或日内服生地之功耶。」(十月二十八日)「三点睡,颇能成寐。或是弢甫(周腾虎)开方,服生地之效。」(十一月初二日)

「弢甫为余看脉,言癣疾多年,其故在血热,其风邪入气化之中,不宜服温补之品,宜服滋阴凉血之剂,参茸俱不宜服,惟珍珠当有效验云云。」(十一月初五日)「三点后睡,不甚成寐,而遍身之痒略癒,盖本日服弢甫之方药,皆生地、连翘、防风等苦凉之品,或足以医血热之症也。」(十一月初九日)

但病魔的反扑很快击溃了他对于医药本来就不牢固的信心:

药方无效,使他一度不得不从数理天命、阴阳变化的角度去寻找自己得病之因。延至同治元年二月,他的癣疮忽然不药而癒:

(延伸阅读:清朝政府最突出的特色就是「没有政策」!从李鸿章留下来的 2800 万字看清廷弊端)

此前,他为了治疗自己的睡眠不良,只服过两帖归脾汤,但这个药方明显不是治疗癣疮的,因此曾国藩才会书以「不知何故」四字。从此之后,曾氏日记里确实罕见有癣疮的记载,可见此病确实算是好了。从本年开始,睡眠一向欠佳的曾国藩忽然常能酣眠:

四点睡,又得酣寝。累年不能成寐之病,今春忽得痊癒,连宵多得美睡,殊不可解,岂俗所谓时好运好,百病皆除耶?抑忧勤变为逸豫,清明变为昏浊,为衰耗之征耶?(二月二十五日)

余近日渴睡甚多,不似往年之竟夕不寐。每逢节气,辄服归脾汤三帖。本日值立夏节,渴睡尤甚。接澄弟信,谓脾胃甚好之故,岂果服药之功耶?抑昏倦颓放,暮景不能自振耶?(四月初八日)

昨数日疲倦殊甚,昨夜服归脾汤一帖,本日神气较王,然则药物不可尽信,亦不可尽不信也。(四月十八日)

他一会怀疑是服药的疗效,一会怀疑是身体机能迈入暮年的征兆,甚至说出「药物不可尽信,亦不可尽不信」这样辩证的话来。但是这种对于药物疗效半信半疑的态度很快又转变了,同治元年七月二十五日他在致曾国荃和曾国葆的信中仍坚持了有病勿药的信念:

余阅历已久,觉有病时,断不可吃药;无病时,可偶服补剂调理,亦不可多。吴彤云大病二十日,竟以不药而癒。邓寅皆终身多病,未尝服药一次。季弟病时好服药,且好易方,沅弟服补剂,失之太多。故余切戒之,望弟牢记之。……吾辈仰法家训,惟早起、务农、疏医、远巫四者,尤为切要。

在同治二年至同治五年的上半年,他除了偶尔服食人参、鹿茸等补药外,其日记中似未见到因病服药的记录。即使是出现了呕吐等症,他也只是节制饮食以应之:

早饭后,忽作呕吐。余向有此病,每数月或半年辄发一次,大约浮热滞于上焦,饮食尚未消化,而后之饮食继至,故烦满而作呕。每次禁腥荤,节饮食,即可痊癒。(同治二年五月二十七日)

同治五年七月,一场疾病勐然扑至,曾国藩「筋骨酸疼,畏寒头疼」(二十二日),病倒在牀,碍不过亲友的苦劝,他服了两剂桂枝汤,稍好即又「坚持不服药之说」,后来病势加重,只好再服桂枝汤,然痊癒后复自责未守勿药之戒:

这几天的日记生动反映出曾国藩对医药半信半疑、既有所依赖又深怀畏惧的矛盾心态。值得一提的是,从同治二年开始,其日记不断出现「眼红且蒙」「眼红而疼」「眼蒙殊甚」甚至「不能治事」的记录,但并没有引起曾国藩足够的重视。

*本文摘自《华裘之蚤:晚清高官的日常烦恼》,三民出版。

*(photo:UpMedia)【作者简介】

张剑

1971年生,北京大学中文系教授。主要从事唐宋文学研究及明清文学文献整理工作。整理有《莫友芝全集》(与张燕婴合作)、《翁心存日记》、《翁心存诗文集》、《绍英日记》等,多次获中国「全国优秀古籍图书奖」。