当代的年轻人太宅 步行与旅游能不能有效协助他们面对生活?

-

步行,能让人与世界重新产生连结。(Pixabay)(photo:UpMedia)中辍生重新站起

步行,能让人与世界重新产生连结。它发生的场域是在一个被社会与文化关系所浸透的空间内,而这个空间同时也是自然的、物理性的,因而与大地脱离不了关系。当那些来自都市的孩子走入他们一无所知的乡野地带,他们会惊讶地发现,由于没有商店与街道的光害影响,在日落之后迎来的幽邃夜空将能看见过往从未得见的群星,而那万籁俱寂的世界虽然令人惧怕,却也足以震动人心。在这里,远方的地平线不再受到建筑物的阻挡与遮蔽,广袤的森林同样难以想像。与各种野生动物和鸟类的不期而遇,更往往让他们倍感惊奇。于是,他们了解到人们能够进入一种集体的沉静与缄默,而这不必是因为彼此之间的对话无法进行或遭到中断的缘故。不论是经过数个小时的探索后在森林中发现的一洼水塘或小小飞瀑、瞥见一闪而过的鹿、沉浸于林间芬芳的气息,又或是跌入一片蔓延的蓝莓或野莓丛中,这样的经验都足以让他们赞叹不已。

今昔相较,以往的年轻世代投入更多的时间在体能活动上,这样的习惯帮助他们探索自我、理解他人,并促进人我之间连带感的形成;今日的年轻世代则更习于线上聊天,或是透过手机互相发送图文讯息。以法国为例,各种公共卫生指标皆指出,一九七○年代青少年的活动力是今日同龄者的两倍。

当代青少年的这种「宅性」所影响的不只是他们的健康,更影响其个人发展,如果一个人在青少年时期能採取更具活力的积极生活方式,他们也有很大的机会将这样的状态延续到成年之后的人生。对于生活在都市的年轻族群来说,「道路」实际上也可称得上是一所「大学」。因为当我们走上出外游历之路,这一过程便可以让我们触及到哲学上的存在问题,而此种经验能够磨砺我们的内在,从而使我们的精神层面更为强大、也更为谦逊。

「道路」所体现的这种深度与广博,也正是我们称之为「大学」的原因。至于在路途中四处潜伏的未知,让「路」成为一个常规与惯例失效的场域,我们也因此而不再能躲藏、委身于那些由确定性所形构的安全感之中。这让我们的感官与智性都处于一种警戒的状态,并且密切地关注各种感受、每次相遇、一切自我提升与进步的机会,以及好奇心的召唤。行进间的每一步,都代表着由路程中各种遭遇与发现交织而成的全新自我。此外,旅途中所伴随的那些风景、与各地人群的接触,都会滋生出让我们想要走得更远,并进一步认识各地风土与历史的想望。

*(photo:UpMedia)如果一个人在青少年时期能採取更具活力的积极生活方式,他们也有很大的机会将这样的状态延续到成年之后的人生。(Pixabay)

徒步游历全法国的传统

从前,参与手工业行会的成员们有一个传统,他们会带着一个称为「四结行囊」的肩上小包袱,以八年至十年的时间徒步游历全法国。途中,他们会四处寻找能够留宿的驿站或旅店,如果能在该处觅得僱佣机会,那么他们也有可能在同一个地方停留数月。原则上,他们在每一个落脚处会停留六个月以上的时间。但其行动并不限于当下的落脚地一处而已,他们实际上会尝试在多个城市之间建立起自己的社会与事业人脉,这个网络的范围有时甚至远达其他国家。于是,在这个过程之中,他们认识到世界的多样性、不同地区的文化面貌,乃至某些城市中的手工业者所遵循的特殊惯例等。这些参与这个活动的工匠并不仅是在进行专业方面的学习或是受训而已,他们实际上是在面对这个复杂的世界、难解的各地语言与方言等所给予的挑战。他们在这个过程中寻求自己的生存之道,并且尝试以一己之力来解决各种困境。

今日,像这样的长程徒步旅行,通常被应用在教育场域,特别是针对一些无法肯认自我价值、难以正视自我,以及人际关系脆弱的年轻族群。这样的做法或许可追溯到童子军运动的精神与二十世纪初期的一些教育经验;其源头也有可能根植于一些更早的历史脉络,例如英国年轻贵族阶级的壮游传统,或以歌德作品《威廉‧麦斯特的学徒岁月》为代表的德国教养小说等。

这样的传统在二战之后经历过多次再诠释与修正,首先是由杰克‧凯鲁亚克的小说《在路上》所代表的「躁动的一代」;随之是影响范围广达一整个世代的嬉皮,他们追随着赫曼‧赫赛的作品《东方之旅》所指引的精神轨迹,踏上前往加德满都或者果亚的旅程。想拥有这样的体验,必须要具备能够持续数个月身体劳动的体能及耐力,能够接受在旅程中的一切不确定因素,并且同意暂时远离资讯通讯设备与放弃在路程中听音乐的习惯。对于那些平常只待在自己的生活圈内,移动范围不过几栋建筑之间的年轻人来说,像这样的长途旅行是非常难以想像的,而这种行程所带来的挑战又因为必须耗费漫长时间而更为强化。除此之外,这种长程徒步旅行与一般运动的逻辑也非常不同:在路途中,我们不与任何人竞争,唯一的观照对象只有自己。这种特质也让此种活动更显特异。

身处于远离日常生活的旅途之上,年轻的漫游者们在这世间所处的位置、其方向性,乃至于有关自身的定义都变得模煳暧昧。他们成为了一种另类的存在,摆盪在许多不同的方位座标与参照对象之间。虽然这些判准曾经有效地为其指引过方向,但他们在旅程中所经历的一切脱逸于常轨之外的、奇异的与难以理解的物事,则让这套座标体系失去了原有的功能与意义。在旅途中的人,既不同于出发前的那个自己,也不同于旅程结束后的自己。于此情境下,个体从原本标志了自我的那些特质与标签中分离出来,其存有状态变得混沌不明,因此人在这个过程中也会一度感觉不再认识自己。

自我转化

在漫漫长路上,旅者原本的自我认同逐渐异化与变质,同时也建构起一套新的主体认知。虽然他们会有「今日的我,不再是昨日的我」这样的感受,但实际上他们也还无法得知自己最后会变成何种样貌,因为他们仍在旅途之中,而行程的终点仍在未知的远方。这种悬浮于社会联系之外、充满模煳与不确定性的特质,或许可借用人类学中「阈限」的概念来描述。当个体处于此种状态,意味着他已经不在原本的社会习惯框架之中,而是处于一种一切都不清晰、难以精确定义的灰色地带。但这个过程会让个体走向下一阶段,即「聚合」,也就是回归到一个日常性、一般性的感官秩序之中。

透过一趟这样的旅途,年轻的旅者将能够自我转化,并且创造一个全新的自己。在此过程中,来自社会环境的压迫丧失了过往的力道。漫游本身也因此成为一种例外状态。在路途中遭逢的那些挫折、疏离感都更深刻地再定义了行动者本身的存有,同时也让这些过去不曾被自身家族成员与背景所囿的年轻人,必须重新面对、思索养育自己的家族与社会之历史。所谓命运,仅有在人对自身的命数存在某种必然性的信念时才得以成立。

一般来说,当一个年轻人掌握了各种知识的、理性的与体能上的优势时,他通常不会对这些既有的认识论资源产生质疑,除非他们面对的外在环境与条件发生了变化。一场长途旅程便是在这样的条件基础上,拆毁了我们原本早已习惯的生活与存有方式,建立一套新的自我评估与认知体系,同时以一种更明晰、更积极的形式帮助我们创造一个全新的自我,并让我们相信自己确实值得这一切。这样的体验能够在行动者与世界之间,创造出有助于回归自我的一个物理上与道德上的距离,一种能够应对各种事件的余裕,一场生活场域与人际网络的变化,并且摆脱过往那些令人窒闷的日常例规以及社交圈内的流言蜚语。它能让人开发出全新的时间运用方式;如果旅人抱持信心相信运气,那么它也可能带来一些美好的邂逅……这种将自身从日常规律中抽离的做法,一如人类学者在研究工作中以「远离的目光」从旁观察其研究对象,此种方式赋予观察一种更客观的特性,并且有助于重新定义自我。目前,步行与旅游活动所独具的价值经常被应用在社会工作领域,以一种不同以往的方式来协助那些为现实生活所苦的年轻人。

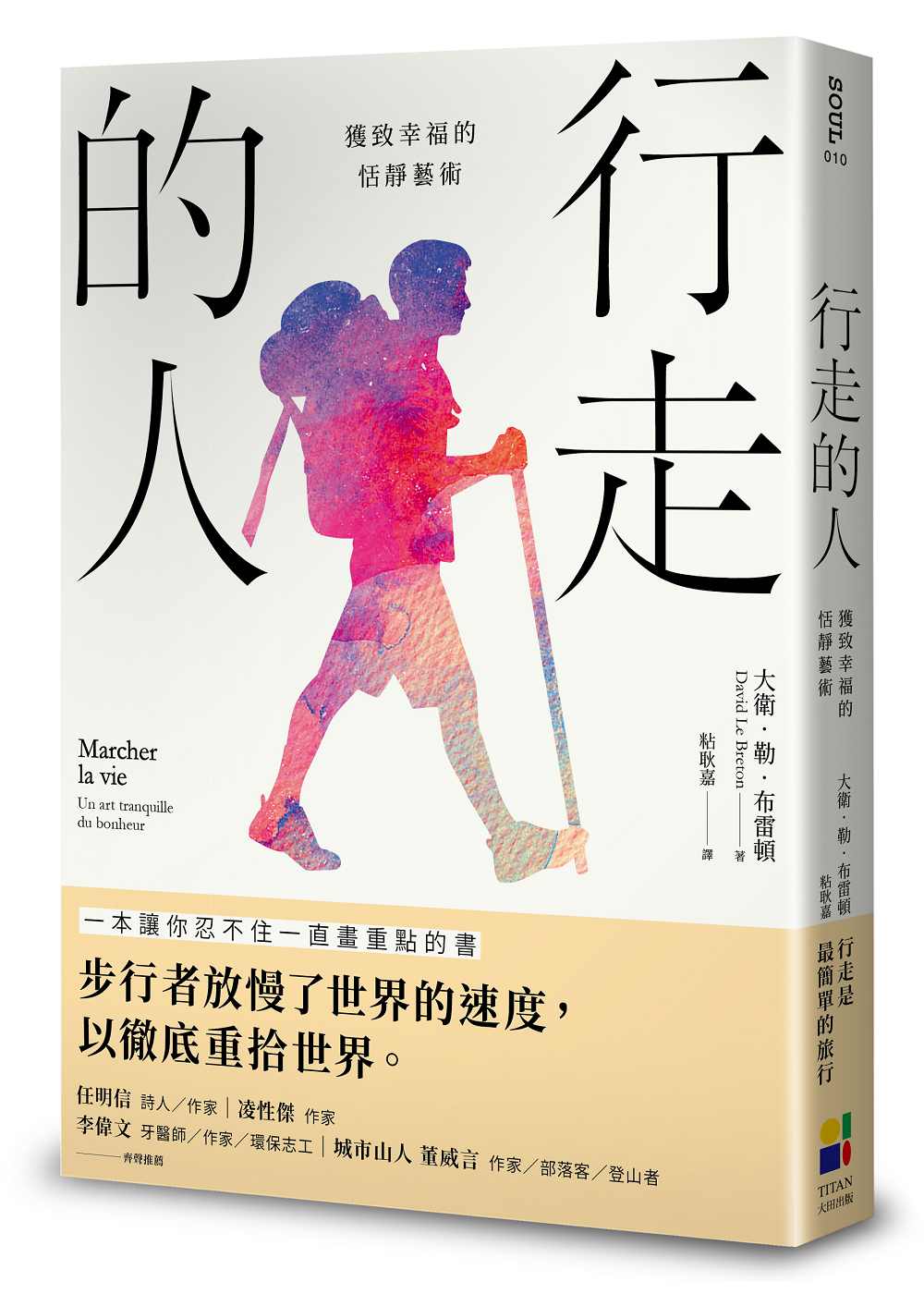

※本文摘取自《行走的人:获致幸福的恬静艺术》,大田出版。

*(photo:UpMedia)作者简介

大卫.勒.布雷顿 (David le Breton)

史特拉斯堡大学的社会学教授。他是法国大学科学院(Institut universitaire de France)成员,亦是史特拉斯堡大学高等研究所(USIAS)成员。出版着作超过三十本,包括《身体与现代性的人类学》(Anthropologie du corps et modernité),由法国大学出版社(PUF)出版。在他出版的着作中,同样行走主题的有:《行走的礼赞》(Éloge de la marche,2000)及《行走:路径与缓慢的礼赞》(Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur,2012)。